De la porte Sainte-Catherine à la Maternité régionale : un patrimoine universitaire et hospitalier à Nancy- Partie 1

Porte Sainte-Catherine à Nancy / Ph J. Delarue © Coll. S. Rigollot-Image'Est (FI-0892-0108) C’est à Pont-à-Mousson, en 1606, qu’est créé le premier jardin botanique de l’université. Déplacé en 1719, il se voit consacrer un détour par La Peyronie, chirurgien de Louis XV, venu en Lorraine pour opérer le duc Léopold. En 1758, à Nancy, un jardin botanique est attribué au collège royal de médecine dirigé par Bagard. Il est installé rue neuve des casernes, près de la porte Sainte-Catherine, sur un terrain offert par Stanislas. Du côté de l’actuelle rue Godron, l’angelot surplombant le pilier remonte à cette époque. Dix ans plus tard, le jardin reçoit les apports de celui de Pont-à-Mousson, abandonné lors du transfèrement de l’université à Nancy, où Buc’hoz, rédacteur de nombreux traités, ouvre bientôt le premier cours de botanique selon le système de Linné.

À la Révolution, la suppression des universités rattache le jardin botanique à l’éphémère école centrale de la Meurthe, avant qu’il ne soit confié à la Ville. Willemet restaure le jardin, qui devient l’un des plus beaux d’Europe après le Jardin des plantes de Paris. En 1805, il reçoit la visite de l’impératrice Joséphine, qui lui adresse un lot de plantes rares cultivées dans ses serres de la Malmaison. En dépit des efforts de Willemet et Braconnot, le terrain connaît un sérieux délabrement.

En 1854, la création de la faculté de sciences de Nancy s’accompagne de la nomination de Godron, médecin, professeur d’histoire naturelle et auteur d’ouvrages de botanique, à la direction du jardin, qui acquiert progressivement son dessin actuel. Godron herborise avec son ami Gallé, qu’il forme et qui deviendra secrétaire général de la Société centrale d’horticulture de Nancy. Ce n’est donc pas un hasard si le règne végétal s’invite dans l’Art nouveau. Auguste Daum, lui, herborise en compagnie de Le Monnier, l’un des fondateurs de l’institut sérothérapique, et créateur du pensionnat de Santifontaine, pour les élèves du lycée Jeanne d’Arc.

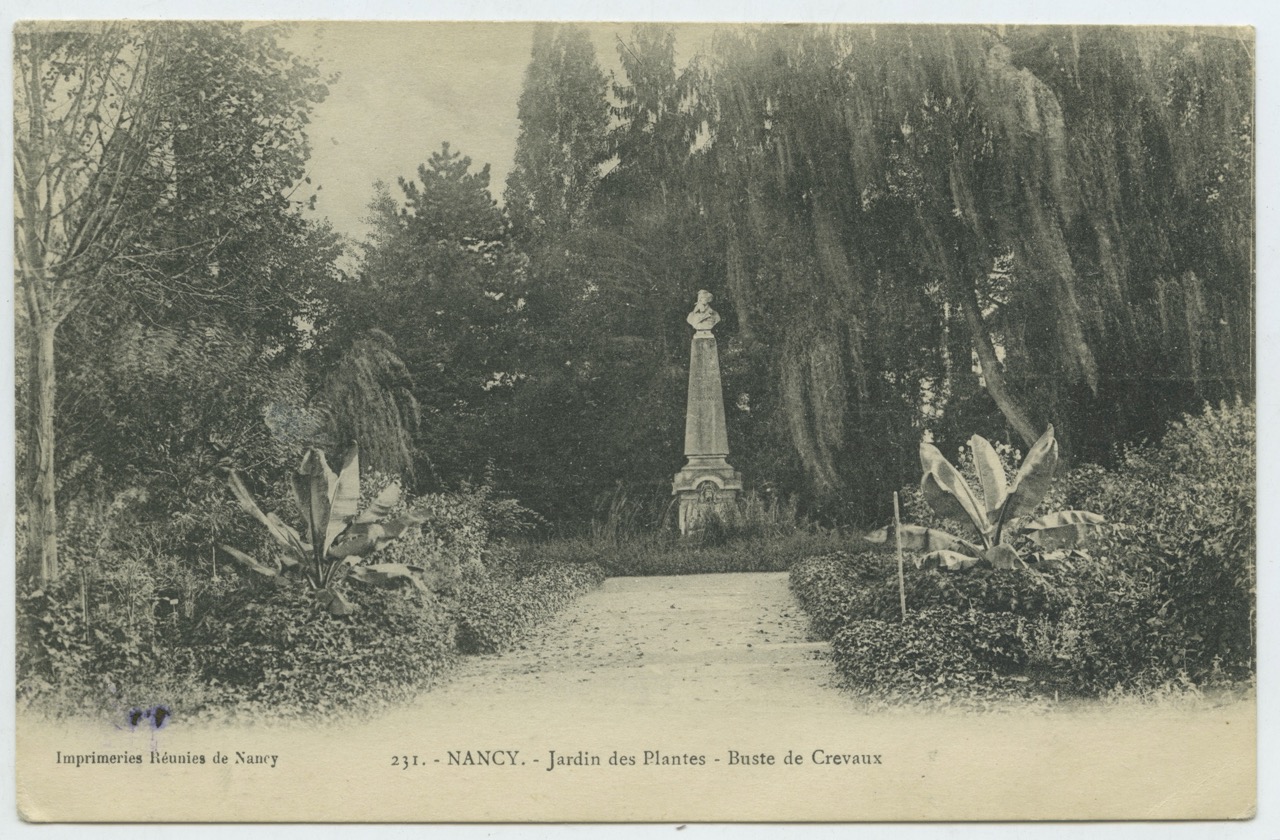

Buste de Crevaux dans le jardin Godron / Anonyme © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-0867) Au cœur de l’actuel jardin Godron, un buste rappelle la carrière du médecin Crevaux, explorateur de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, chargé par le gouvernement d’étudier la Guyane, massacré par des Indiens d’Amazonie, et dont le nom a également été donné à une rue.

Dès 1878, un laboratoire de botanique est installé dans une petite salle de la faculté de sciences, sur l’actuelle place Carnot, avant d’investir la mansarde d’un ancien poste d’octroi proche du jardin botanique, rue Sainte-Catherine. Les années 1901-1902 voient les naissances successives d’un institut agricole, puis d’un institut colonial, chargés d’étudier l’exploitation optimale de la faune et de la flore des colonies françaises.

Institut agricole et colonial à Nancy © Coll. S. Rigollot-Image'Est (FI-0859-0872)

Entrée du parc Olry avenue de Strasbourg à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-1049) En 1930, l’institut botanique et l’institut agricole et colonial se voient enfin dotés d’un local décent grâce à la construction, par Dufour et Michaut, de l’édifice qui, aujourd’hui, face aux casernes, s’appuie sur la gauche de la grille du jardin Godron. À sa création, le bâtiment tranche par sa modernité sur les chantiers contemporains tels que l’église Notre-Dame de Lourdes ou la caisse d’épargne de la place Dombasle. La partie centrale inférieure, seule à être ornée, correspond aux vestiges du soubassement des somptueuses serres dont l’architecte municipal Morey avait doté le jardin botanique en 1867. Leur vétusté les a vouées à la destruction dès 1925. Les collections qu’elles abritaient ont alors été transférées au parc Olry, dont l’entrée monumentale, sur l’avenue de Strasbourg, réemploie par ailleurs le porche conçu par Boffrand pour l’hôtel de Mahuet, situé au numéro 19 de la rue Saint-Dizier, aujourd’hui défiguré par un escalier mécanique.

Trois arches de l’institut botanique sont portées par des pilastres, et des visages marquent leur intersection. La façade cite les grandes figures de l’histoire naturelle : Bauhin (qui, au seizième siècle, livre la première description précise de la pomme de terre), Ray (père de la notion d’espèce), Grew (premier descripteur des dermatoglyphes responsables des empreintes digitales), de Serres (agronome d’Henri IV et pionnier de la sériciculture en France), Bonnet (naturaliste suisse notamment célèbre pour son étude des pucerons), Senebier (précurseur de la notion de photosynthèse), Tournefort et Linné (grands classificateurs des dix-septième et dix-huitième siècles), Brown (découvreur du noyau cellulaire, dont le nom a été repris, en écho à ses études sur le pollen, pour désigner le mouvement des particules) ou encore Hooker (directeur du jardin botanique de Kew, en banlieue de Londres, et fidèle soutien de Darwin). Il ne reste aujourd’hui plus rien du musée qui, dès 1933, consacrait une salle à chaque colonie. Les cocons et la soie ont intégré les collections du Muséum-Aquarium, les verrines de céréales celles du jardin botanique Jean-Marie Pelt.

Dix-sept cabinets d’histoire naturelle existaient en Lorraine au siècle des Lumières. Dans la tourmente révolutionnaire, seule une partie des collections à n’avoir pas été détériorées ou perdues ont été transférées, sous la direction de Willemet, à l’école centrale de la Meurthe, installée en 1798 dans l’ancien hôtel de l’université (actuelle bibliothèque municipale), et, en annexe, dans l’ancien couvent de la Visitation (actuel lycée Poincaré). Sous l’Empire, le remplacement des écoles centrales par les lycées sonne le glas de l’enseignement de l’histoire naturelle, et les collections, devenues propriété de la Ville de Nancy, se dégradent malgré les efforts des conservateurs Haldat, puis Soyer-Willemet, dont les collectes lors de voyages compensent en partie les pertes.

En 1854, les collections sont cédées à la toute récente faculté des sciences de Nancy, installée au sein de l’ancien hôtel de l’université, puis, dès 1862, du palais académique, où le manque de place se fait bientôt sentir. Rapidement devenu l’un des plus riches de province, le musée de zoologie est dirigé, comme le jardin botanique, par Godron, ancien directeur de l’école de médecine, devenu doyen de la faculté de sciences.

À la fin du dix-neuvième siècle, Cuénot occupe la chaire de zoologie. Précurseur de l’actuelle génétique, il étend au monde animal les lois de l’hérédité découvertes sur les plantes par Mendel, et imagine un arbre rendant compte de la biodiversité animale. Initialement darwiniste, Cuénot en vient à proposer la théorie des caractères pré-adaptatifs : certaines « places vides » de la nature se retrouveraient peuplées par des formes préalablement adaptées à leurs conditions. Partisan d’un eugénisme responsable visant à réduire la transmission des maladies héréditaires, il approuve en partie la stérilisation des individus jugés non-désirables. Avant son départ en retraite, il obtient la construction, rue Sainte-Catherine, sur l’ancienne roseraie du jardin botanique, d’un bâtiment accueillant son laboratoire ainsi que le musée de zoologie, qui, contrairement à celui du palais académique, est ouvert au public, afin de diffuser les nouveaux concepts de la biologie.

Classé monument historique en 2016, l’édifice correspond au projet de fin d’études d’architecte de Jacques André, qu’épaule son frère Michel, ingénieur centralien et ami du fils de Cuénot, dont il a reçu l’appui. Conçu en réaction aux différents styles architecturaux qui ont balayé la ville, achevé en 1933, le bâtiment va faire la renommée des deux frères. Qualifié de « gigantesque et révolutionnaire », diversement accueilli, il trahit les influences croisées de l’Art déco et des réalisations de Frank Lloyd Wright, avec qui les concepteurs ont correspondu, et qui est à l’origine de la technique du « textile block », qui confère une impression de façade flottante. Le mur en maçonnerie est recouvert d’une structure métallique aménageant un espace avant la pose des mille trois cents dalles roses, dont le relief compense l’absence de fenêtres. Une circulation d’air est permise : certaines dalles sont visiblement percées. Le moulage du béton est confié à l’entreprise de marbrerie funéraire Cochinaire. En 1966, les frères André construiront, en collaboration avec Claude Prouvé, le musée de l’Histoire du fer, non sans avoir achevé le nouveau campus de lettres.

Lors de l’inauguration du bâtiment, le laboratoire de zoologie occupe le rez-de-chaussée, tandis que le premier étage, dépourvu de fenêtres, à l’image des établissements américains, abrite les pièces du musée de la lumière, et, ce faisant, des mouches et des mites, qui dégraderaient les collections de taxidermie.Le jeune ferronnier Jean Prouvé conçoit les rampes d’escaliers, les portes d’entrée et des vitrines. En 1967, les premiers aquariums sont installés dans le hall, en collaboration avec le cercle aquariophile de Nancy, créé en 1963. L’expérience se poursuit, d’autant que le déménagement des services de l’institut de zoologie vers le nouveau campus universitaire de Vandœuvre en 1970 laisse libre le rez-de-chaussée du bâtiment.

Le bras latéral de l’édifice en équerre ne communique initialement pas avec la façade. Il accueille l’institut de zoologie appliquée, et notamment l’école de laiterie, créée en 1905 dans les locaux initiaux de l’institut agricole. L’institut botanique et l’institut agricole et colonial, eux, fusionnent en 1938 pour devenir l’institut agricole de Nancy, puis, en 1953, l’école nationale supérieure agronomique de Nancy, qui, en 1970, rejoint l’école de laiterie et l’école supérieure de brasserie, de malterie et de biochimie appliquée pour constituer l’école nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires, qui investit le plateau de Brabois en 1984. En 1991, dans les anciens locaux de l’école de laiterie, une réserve climatisée et un atelier de taxidermie sont installés, ainsi qu’un espace d’exposition temporaire. En 1998, le musée de zoologie et l’aquarium tropical fusionnent pour devenir le Muséum-Aquarium de Nancy.

Si la création des instituts de la rue Sainte-Catherine a amputé le terrain du jardin botanique, très réduit au début des années 1930, il faut attendre 1974 pour que l’université reçoive à Villers, sous le château du Montet, une surface de quinze hectares sur laquelle établir l’actuel jardin botanique Jean-Marie Pelt, qui conserve certaines plantes de grands spécialistes nancéiens internationalement reconnus pour leurs travaux en matière d’hybridation et de création de variétés, parmi lesquels figurent Crousse, mais aussi Lemoine, fondateur de la société centrale d’horticulture de Nancy, concepteur d’expositions au parc de la Pépinière puis dans les récentes galeries Poirel, et dont les jardins s’étendaient à l’angle de la rue Jeanne d’Arc et de l’actuelle avenue du général Leclerc.

Jusqu’au début du dix-neuvième siècle, les forestiers lorrains se sont formés de père en fils. En 1824, Louis XVIII installe une école royale forestière rue des jardins (actuelle rue Drouin), avant son transfert, en 1826, rue Girardet, où elle se trouve encore. L’établissement est alors une école d’application de Polytechnique, d’où une tradition militaire avec casernement, dont témoignent de nombreux clichés. Un accès au manège permet par ailleurs aux étudiants de se former à l’équitation. Devenue école impériale en 1853, puis nationale en 1873, elle prend, en 1898, le titre d’école nationale des eaux et forêts, et fusionne en 1965 avec l’école nationale du génie rural. En 2007, une nouvelle fusion donne naissance à AgroParisTech.

Photographie de tournage d'un film à l'occasion du centenaire de l'École nationale des eaux et forêts de Nancy © Coll Agroparistech - Centre de Nancy-Image'Est (FI- 0223-0267) L’école forestière s’est établie sur l’ancien potager ducal de Nancy. En 1751, à une époque où, financièrement soutenu par Stanislas, tout propriétaire doit s’engager à construire la façade de son immeuble dans un style conforme à celui qu’a développé Héré pour la place royale, le comte de Marsanne, acquéreur du terrain, obtient la permission de construire un grand hôtel particulier avec porte cochère, cour et bâtiments à plusieurs ailes. En 1767, l’architecte Claude Mique rachète la maison et en conçoit le portail, qu’orne et sculpte Söntgen : chacun des deux piliers est surmonté d’un groupe d’enfants maniant l’équerre et le compas, symboles de l’architecture et du dessin. La grille actuelle présente, entrelacées, les lettres E et F des eaux et forêts. Sa peinture bleue, reflet de la volonté de la Ville d’harmoniser de nombreux monuments dans le style École de Nancy, à l’image de la verrière de la chambre de commerce et d’industrie, a été financée par l’École via la vente, au Musée des Beaux-Arts de Nancy, d’un tableau de Gustave Doré montrant un paysage de montagne.

En 1826, le jardin de soixante-seize ares, non séparé de l’actuel jardin Godron, motive le choix du terrain pour l’emplacement de l’école. Des arbres préexistants, seul un platane planté vers 1752, aujourd’hui à mi-chemin à gauche entre le pavillon Lorentz et la galerie Daubrée, nous est parvenu. Dès 1830, de nombreuses plantations visent à constituer une collection d’arbres indigènes et exotiques assez complète, à des fins pédagogiques. Un ruisseau passe sous la fontaine de l’entrée, construite dans la cour en 1833.

Au fil du dix-neuvième siècle, de nouveaux bâtiments sont rattachés à l’établissement ou sortent de terre, et leur désignation (Parade, Bouthillier…) rend hommage aux grands noms de l’école. En 1867, la maison natale du maréchal Lyautey est annexée. Il s’agit de l’actuel pavillon Faré, qui héberge le centre de documentation ainsi que les collections patrimoniales renfermant ouvrages et anciens costumes de forestiers. À l’extrémité gauche du parc, vers la rue de l’île de Corse, le logement du jardinier et l’ancienne infirmerie, aujourd’hui désaffectés, remontent à 1866, année de la visite de l’impératrice Eugénie à Nancy. Nanquette ayant déploré que l’établissement fût le moins bien loti des écoles supérieures de France, une forte somme a été débloquée pour travaux. L’actuel pavillon Nanquette a alors pris temporairement le nom de « pavillon de l’Impératrice ».

De nos jours, les vitrines École de Nancy de la grande salle du rez-de-chaussée du pavillon présentent une partie de la xylothèque, qui compte trois mille échantillons avec indications de lieu, de famille, de genre et d’espèce, provenant, pour la plupart, de dons de différentes nations à l’issue de l’exposition universelle de 1878. Une rondelle de bois de Douglas témoigne de l’introduction en France, au dix-neuvième siècle, de cet arbre d’Amérique du Nord qui a envahi les forêts françaises et fait la fortune des industriels. Quant aux œuvres de Takashima, peintre de l’École de Nancy et botaniste japonais venu se former à l’école forestière, il s’agit de fac-similés destinés à protéger les originaux en réserves. L’amitié qui s’est tissée entre Takashima et Gallé a conduit à la période japonisante de ce dernier. En 1873, une stèle en marbre blanc et une fontaine sont élevées dans la cour à la mémoire des élèves morts en soldats durant la guerre franco-prussienne. Le mur, devenu un authentique monument aux morts, commence malheureusement à se fissurer. Chaque 11 novembre, les sonneurs de l’ONF viennent y jouer des airs forestiers.

Parmi les constructions les plus remarquables du parc, un local muséal a été édifié en 1896 pour collecter les objets forestiers (bois de chemin de fer, des mines, de la marine, de l’artisanat) que présentaient les expositions universelles. La galerie porte le nom de Daubrée, ancien élève de l’École devenu directeur général des forêts. Les bustes ornant l’entrée principale appartiennent au service des chefs-d’œuvre de France. Le naturaliste Buffon trône face à Duhamel du Monceau, considéré comme l’un des fondateurs de l’agronomie et de la sylviculture modernes. Construite en petites briques et pierres blanches, sans isolation ni chauffage, la bâtisse s’est révélée inadaptée à la conservation de la collection d’histoire naturelle. Dans le parc, d’autres locaux plus récents abritent, outre une résidence étudiante, divers laboratoires. Le service de l’inventaire forestier national, qui collectait les données GPS, a quitté le terrain pour Champigneulles, où l’école forestière a longtemps disposé d’une maison et d’une station de recherches en pisciculture dans le vallon de Bellefontaine, aujourd’hui à l’abandon.

De nombreuses institutions charitables ont été fondées à Nancy à partir du douzième siècle. En 1336, dans une ville qui compte environ mille habitants, le premier hospice Saint-Julien n’occupe qu’une maison dont la surface au sol n’excède pas deux cents mètres carrés, dans l’actuel ensemble délimité par la Grande rue, la rue du Maure qui trompe et la rue du duc Antoine. À la fin du seizième siècle, Nancy et ses faubourgs approchent des sept mille habitants, et l’hospice Saint-Julien est transféré en ville neuve, sur le terrain actuellement occupé par l’ancienne grande poste centrale. Le nouveau bâtiment, de style Renaissance, sort de terre de 1588 à 1609. L’ensemble compte deux cours, un grand jardin, une chapelle donnant sur l’actuelle rue Pierre Fourier, ainsi qu’un cimetière. Un bras du ruisseau Saint-Thiébaut sert d’égout autant que de cours d’eau pour la lessive.

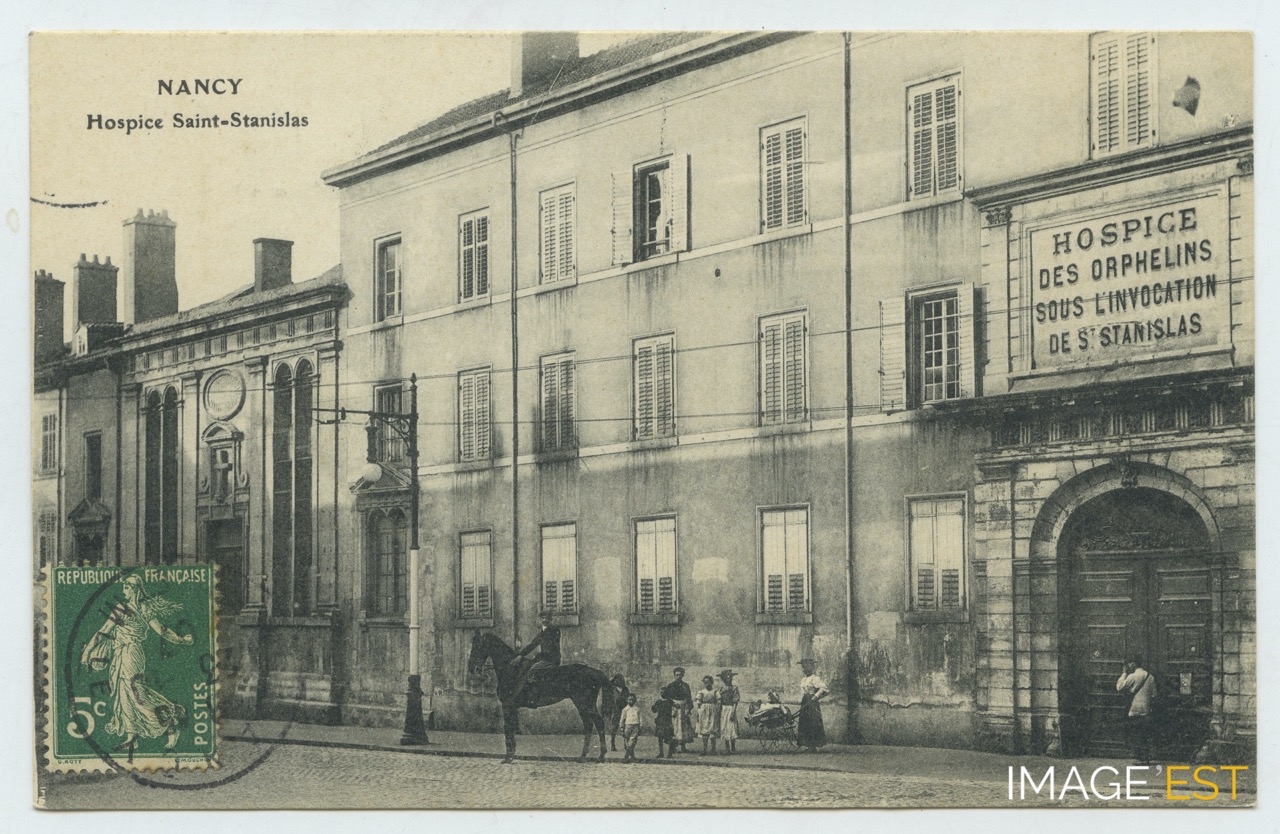

Hospice Saint-Julien à Nancy © Coll. F. Rémond - Image'Est (FI-0859-0963) Au milieu du dix-huitième siècle, Stanislas souhaitant relier la rue Saint-Georges à la place royale par une belle perspective donnant sur la primatiale, on perce l’actuelle rue Maurice Barrès – que l’on a baptisée rue de la Congrégation, rue des États-Unis, rue du Petit Paris, ou encore rue de la Constitution. Sur la rue qui a conservé le nom de l’hôpital, un « pavillon royal », dont il ne reste rien, a été édifié par Héré. La Révolution spécialise les établissements hospitaliers de la ville : Saint-Julien accueille les vieillards et infirmes, Saint-Stanislas les enfants, Saint-Charles les malades aigus.

De trente mille habitants sous la Révolution, Nancy passe à cinquante mille au milieu du dix-neuvième siècle, puis à cent mille en 1896. Les locaux de l’hospice Saint-Julien accusent une vétusté notoire : des combles aménagés en chambres prennent feu, et un déménagement est d’autant plus attendu que la Ville veut réaménager l’îlot pour la future Grande Poste. En 1901, on démolit intégralement l’ancien hospice, à l’exception de la maison de l’aumônier. Le musée lorrain conserve la porte d’entrée de la chapelle et une épitaphe du cimetière. L’autel et les pierres tombales de la chapelle sont transférés dans le nouvel établissement, ouvert en 1900.

Totalement détruit aujourd’hui, l’hôpital principal de la Ville a longtemps occupé le terrain actuellement délimité par les rues Saint-Jean, Clodion, Saint-Thiébaut et Léopold Lallement. C’est là qu’en 1626, le duc Charles IV installe la maison Saint-Charles, destinée à éduquer cent enfants pauvres, à laquelle il adjoint une infirmerie pour les déshérités. En 1652, un riche bienfaiteur du nom de Chauvenel fonde, rue Saint-Jacques (actuelle rue Saint-Thiébaut), une maison de charité, où il loge cinq femmes vertueuses chargées de visiter les malades ne pouvant être reçus à l’hospice Saint-Julien. En 1679, l’évêque de Toul les autorise à s’organiser en congrégation et à donner leurs soins aux pauvres hospitalisés dans la maison Saint-Charles, voisine, qui, sous leur impulsion, se développe en établissement hospitalier. Inquiétées par la tourmente révolutionnaire, les sœurs sont remplacées par du personnel laïc, avant de reprendre leur sacerdoce dès le Directoire. En 1808, la congrégation des sœurs de Saint-Charles se voit accorder un droit d’habitation à perpétuité à l’hôpital, mais les locaux donnent les premiers signes d’encombrement. La reconstruction de l’établissement, envisagée au faubourg Saint-Pierre, est ajournée par la guerre de 1870.

Conséquence du traité de Francfort, la population nancéienne atteint les soixante-dix mille habitants en 1881, et les hospitalisations d’employés des industries venues s’installer à Nancy augmentent les besoins en lits. Vétuste, insalubre en raison du ruisseau souterrain sur lequel il a été construit, confronté au vacarme du quartier de cavalerie tout proche, l’hôpital Saint-Charles doit être d’autant plus urgemment déplacé que le transfèrement de la faculté de médecine et de l’école supérieure de pharmacie de Strasbourg, en 1872, a fait de la faculté de Nancy la troisième de France après Paris et Montpellier, et nécessite la création de plusieurs cliniques d’enseignement. Le dépôt de mendicité (aujourd’hui détruit pour aménager l’esplanade de la gare, face à l’église Saint-Léon) est réquisitionné en annexe, mais les problèmes demeurent : à l’hôpital Saint-Charles, le contenu des fosses d’aisance s’écoule des murs sur la voie publique. À l’issue de longues tractations, la Ville rachète aux sœurs leur droit de propriété, et envisage, à ses frais, un nouvel établissement où transférer les malades de l’hôpital Saint-Charles et de l’annexe Saint-Léon.

On pense un temps à l’ancien noviciat jésuite à l’extrémité de la rue Saint-Dizier, près de la porte Saint-Nicolas. Employé en tant que magasin militaire après l’expulsion des jésuites, le bâtiment a été reconverti dès 1774 par Louis XVI, en écho à la volonté de feu Stanislas de recueillir les enfants abandonnés à la naissance. Sous la Restauration, il a définitivement été baptisé « hospice Saint-Stanislas », l’un des prénoms de Louis XVIII. L’hospice étant en partie ravagé par un incendie en 1872, le nouvel hôpital est finalement construit sur un terrain du faubourg Saint-Pierre, rue de la prairie (actuelle rue Albert Lebrun), où avait déjà été acquis un jardin pour alimenter en légumes l’hospice Saint-Stanislas et former un certain nombre d’orphelins à la profession de jardinier. Démolis en 1885, les locaux de l’ancien hôpital Saint-Charles laissent la place à de nouveaux édifices.

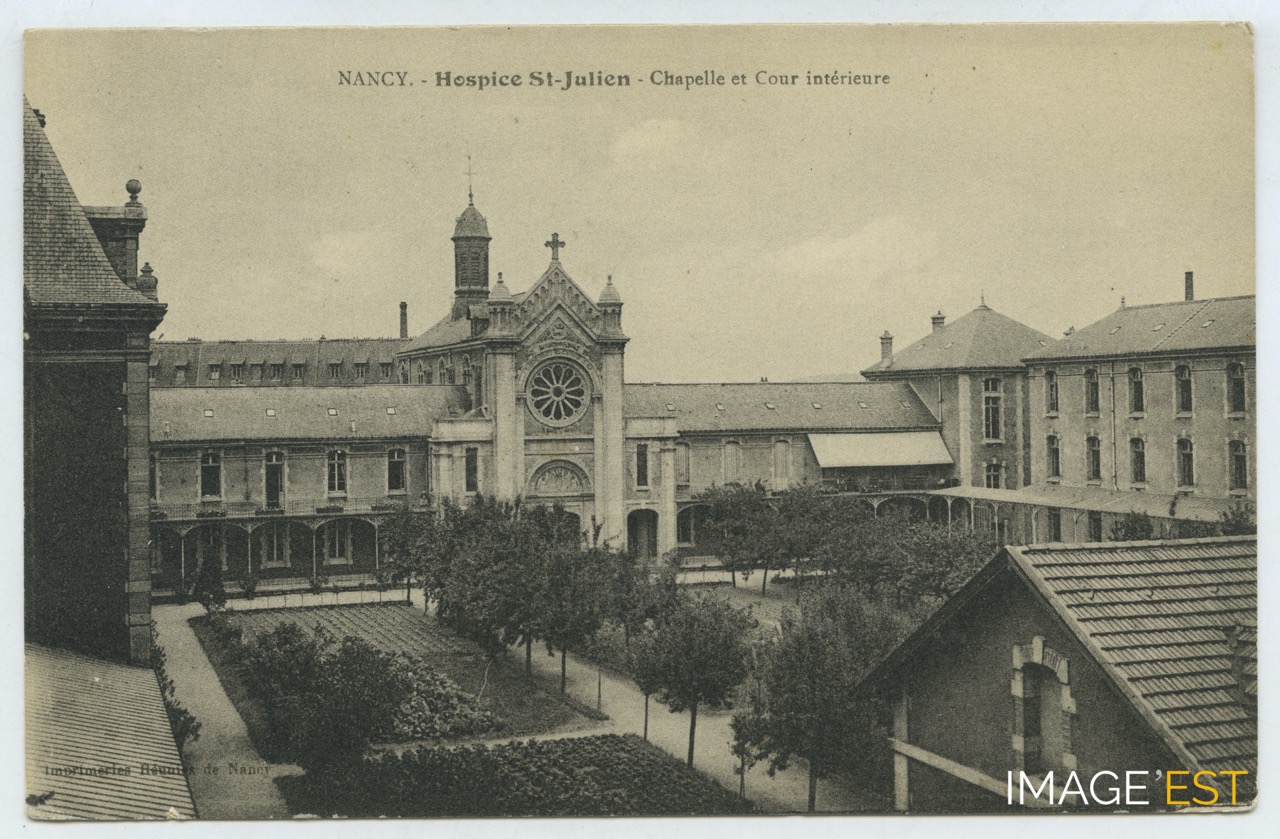

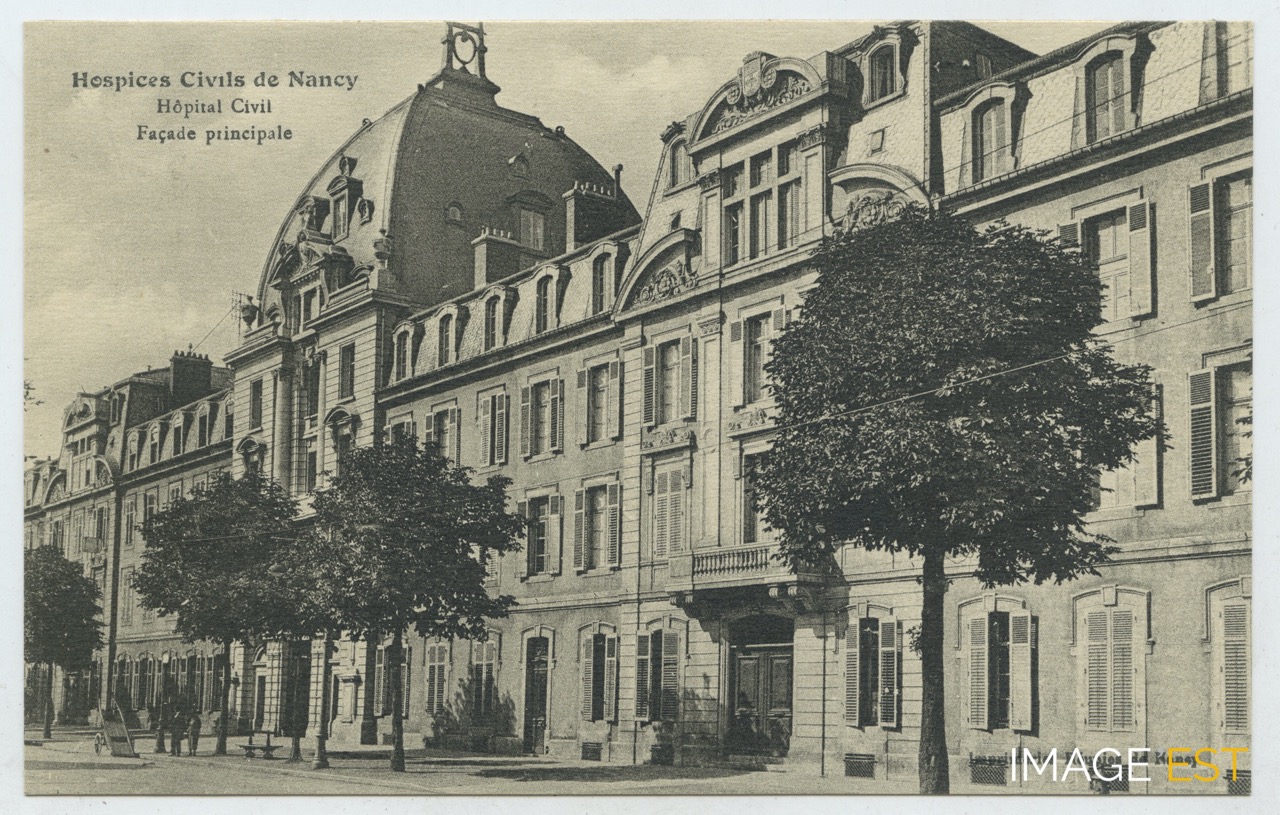

Hospice Saint-Stanislas à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-0917) Finançant les travaux de construction du nouvel hôpital – débutés à l’automne 1879 et terminés en 1883 –, la Ville s’arroge le droit de désigner son propre architecte. Morey est alors âgé de 74 ans. D’allure imposante, les bâtiments qu’il conçoit sont d’une sobriété toute classique, en adéquation avec leur vocation. Leur sévérité est toutefois atténuée par certains détails décoratifs et par l’aménagement des cours intérieures en jardins. D’une capacité de trois cents lits, le nouvel établissement, qui reçoit le nom d’hôpital civil, comprend deux cliniques médicales et deux cliniques chirurgicales réparties dans les pavillons Collinet de la Salle et Roger-de Videlange, longues ailes de part et d’autre de la chapelle, baptisées du nom de deux donateurs.

Morey offre à la chapelle, harmonieusement reliée aux autres bâtiments par des galeries, une position centrale fermant la cour d’honneur, face à l’entrée principale. Destiné à favoriser l’hygiène et l’orientation au soleil, le système de pavillons a été réalisé de manière à limiter toutefois la dissémination des services. Un soin particulier a été apporté aux conditions de ventilation, de chauffage et d’occupation des sols. Si le terrain, qui accuse un dénivelé de huit mètres, permet un bon écoulement des eaux, il impose à Morey d’échelonner les constructions sur trois terrasses successives, ce qui occasionne un surcroît d’effort pour le personnel. Située de plain-pied sur la cour d’honneur, la chapelle, à laquelle certains ont pu trouver quelque ressemblance avec celle du château d’Anet, doit être surélevée de près d’un étage sur l’arrière, une crypte voûtée servant initialement de morgue.

Pavillon Virginie Mauvais à Nancy © Coll. F. Rémond - Image'Est (FI-0859-0957) La capacité de l’établissement se révèle rapidement insuffisante, et de nouveaux pavillons sont édifiés. L’institutrice laïque Virginie Mauvais ayant légué sa fortune aux hospices civils pour les enfants malades, Jasson dessine les plans du bâtiment portant son nom et fermant la perspective des deux longs pavillons de cliniques. Aujourd’hui détruit, il a accueilli le service de pédiatrie dès 1894. Bussière a réalisé la tombe de l’institutrice au cimetière de Préville. En 1898, c’est le legs de Léonie Bruillard-Balbâtre qui permet d’ouvrir un pavillon ophtalmologique, au sein duquel prennent également place des services d’électrothérapie et de radiographie. Les services de maternité et de maladies cutanées et vénériennes, eux, restent à la maison de secours.

La remarquable efficacité des hôpitaux de Nancy, proches du front durant la Première Guerre mondiale, leur vaut une citation à l’Ordre de la Nation en 1930. Dans l’Entre-deux-guerres, des travaux d’agrandissement dotent le pavillon central d’un dôme et d’une grande aile longeant l’avenue de Strasbourg et destinée à abriter les consultations externes et une partie de l’ancienne pension Bon Secours, réservée aux malades payants. Pour installer urologie et ORL tout en déménageant la pédiatrie à l’étroit, on décide de la construction d’un bâtiment nouveau, actuel pavillon Krug, achevé en 1930, parallèlement à la rue Lionnois.

Devenue hôpital central en 1931, centre hospitalier régional en 1945, puis CHRU en 1958, la structure se révèle inadaptée aux grandes réformes de l’après-guerre, et l’édification d’un nouvel hôpital sur le plateau de Brabois, malgré sa position excentrée, est envisagée dès la fin des années 1950. D’autres projets, notamment sur le parc Olry, ou à Villers, sur les terrains où a finalement été édifié l’ensemble commercial Plein Centre, sont alors abandonnés. Des complications administratives, techniques et financières reportent les travaux d’assainissement du terrain, de voirie et d’alimentation en eau et en gaz. Le bâtiment actuel, dû aux architectes Le Maresquier et Lebret, sort de terre à partir de 1968. En 1973 est inauguré ce que l’on considère comme l’hôpital le plus moderne d’Europe, complété en 1975 par la faculté de médecine et par un hôpital d’enfants ouvert en 1982, ce qui permet la démolition du pavillon Virginie Mauvais, et l’édification, à sa place, d’un centre d’accueil des urgences et d’un nouveau service de réanimation.

Le site de Brabois accueille également, depuis 1974, un centre régional de lutte contre le cancer. Inspiré à Alexis Vautrin par des structures allemandes, anglaises ou américaines analogues, il est initialement installé, dès 1925, dans l’immeuble Ferlin-Maubon, contre l’hôpital civil, au numéro 47 de l’avenue de Lattre de Tassigny, cohabitant temporairement avec un service de gynécologie et avec l’école d’infirmières.

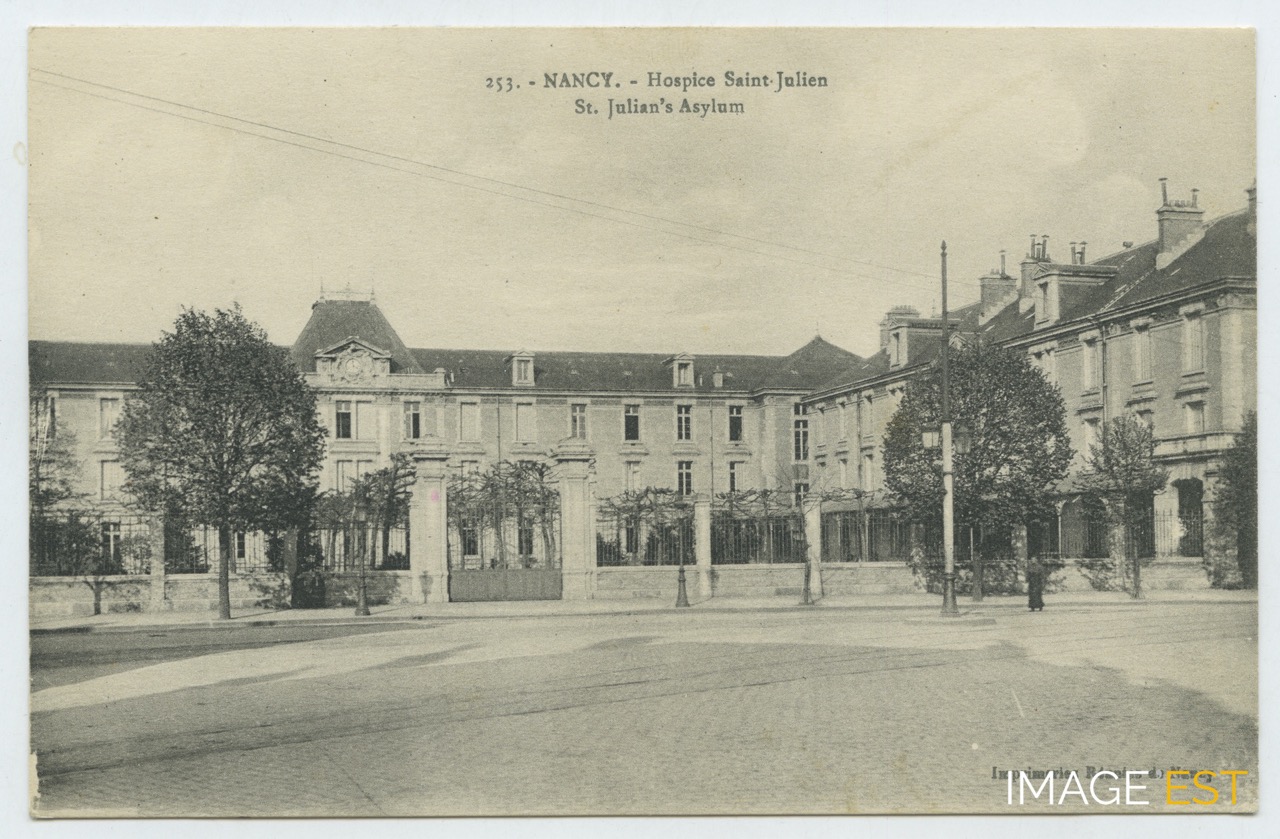

Avant même l’inauguration de l’hôpital de Brabois, la reconversion, en 1970, d’un hôpital militaire de campagne construit par les Américains et déserté lors du retrait partiel de la France de l’OTAN, à Dommartin-lès-Toul, a permis de désencombrer l’hôpital central, qui, en 1999, s’est doté d’un bâtiment dont le toit peut accueillir un hélicoptère sanitaire assurant les secours pour l’ensemble de la région. Ce nouvel édifice regroupe aujourd’hui les services de neurologie, de neurochirurgie et de neuroradiologie, hébergés, depuis les années 1960, par l’hôpital Saint-Julien.

Hospice Saint-Julien à Nancy © Coll. F. Rémond - Image'Est (FI-0859-10964)

Sanatorium de Lay-Saint-Christophe © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-1034) Après avoir occupé des terrains grande rue, puis derrière l’hôtel de ville, c’est sur le cimetière Saint-Nicolas, augmenté du dépôt des matériaux de la Ville, que l’hospice Saint-Julien voit édifier sa troisième mouture, due à Jasson, et opérationnelle en 1900. Sur la rue Molitor, le pavillon de l’horloge correspond à l’actuel centre Spillmann, rapatrié des anciens locaux du sanatorium de Lay-Saint-Christophe. Il est consacré aux soins palliatifs, à la réadaptation pour personnes âgées et au traitement de la maladie d’Alzheimer. Une frise en terre cuite court sous le toit, reliant les chapiteaux des pilastres joliment décorés. Chaque aile, dotée d’un fronton, fait écho à l’attique central, que Bussière a orné d’un grand bas-relief représentant un génie consolateur offrant l’asile et les dons de la solidarité humaine.

La cour de la chapelle dispose d’une galerie analogue à celle de la première cour. Volontairement placée à l’extrémité du terrain pour épargner, à la vue de tous, les convois funéraires, la chapelle présente, sur son tympan, une apothéose de Saint-Julien, surplombant une rosace de Gruber. Si, durant la Première Guerre mondiale, les bâtiments hospitaliers de Nancy ont été relativement épargnés, les vitraux conçus par Gruber pour l’hospice Saint-Julien ont été détruits durant un bombardement. Le danger a ultérieurement conduit au transfert, sur la colline de Sion, des moins valides des personnes âgées, rejointes par les orphelins de l’hospice Saint-Stanislas. Durant la Seconde Guerre mondiale, c’est en Gironde que tous ont été transférés.

En 1904, à l’initiative de son maire Hippolyte Maringer, la Ville de Nancy acquiert, quai de la Bataille, pour loger les tuberculeux, un ancien et vaste domaine jésuite du dix-huitième siècle, revenu à des particuliers en 1770. En 1841, les dames du Sacré-Cœur ont transformé les lieux en pensionnat de jeunes filles. En 1906, l’ensemble est cédé aux hospices civils. L’ancien bâtiment des sœurs, inadapté à un établissement antituberculeux, reçoit finalement dès 1914 le service de dermato-syphiligraphie ainsi que deux cliniques, ce qui désengorge l’hôpital civil. Ironie du sort, les prostituées, dont les affections cutanées et vénériennes étaient jusqu’alors traitées, dans des conditions déplorables, au sein d’une aile de la maison de secours, se retrouvent à la place des sœurs ! Pendant la Première Guerre mondiale, un bâtiment annexe est édifié pour loger l’école des mutilés de guerre. En 1925, il est transformé pour accueillir le service des malades contagieux.

Hôpital civil rue de Strasbourg à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-0934)

Hôpital Maringer à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-1019)

Hôpital Fournier à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-1032) Dès 1912, un important sanatorium est construit sur les mêmes terrains. Opérationnel en 1920, il reçoit le nom de Villemin, médecin militaire lorrain qui, dans les années 1860, était convaincu de la contagiosité de la tuberculose, ultérieurement confirmée par Koch. Le service de dermatologie et de vénéréologie se trouvant à l’étroit à l’hôpital Maringer, un troisième bâtiment est inauguré en 1925, et baptisé hôpital Fournier, du nom d’un spécialiste français de la syphilis. Occupé par les troupes allemandes – qui, en le quittant, en août 1944, emportent l’ensemble du mobilier et du matériel –, ré-ouvert en 1946, le site entier du quai de la Bataille, après avoir changé d’affectation à plusieurs reprises, a été abandonné par les services hospitaliers dans les années 2000.

La chapelle Maringer, ravagée par la mérule en 2017, a perdu son décor initial. Consacrée en 1843 et identifiable par son clocheton à bulbe, elle a été l’un des premiers édifices de style néo-gothique en Lorraine. Elle présentait notamment une abside semi-circulaire et un vestibule-tribune. L’une des richesses de l’église résidait dans ses sculptures polychromes, ses chapiteaux, la décoration de colonnettes de son abside ou encore ses clés de voûte ornées d’anges tous différents. Deux des verrières d’origine sont encore en place : elles représentent les évangélistes Matthieu et Jean, ainsi que Saint-Jean-Baptiste et le Christ.

En banlieue de Nancy, d’autres institutions ont relevé de l’hôpital central, tels la Ronchère – qui, à Houdemont, a hébergé les convalescents à partir de 1933 – et le sanatorium de Lay-Saint-Christophe, fondé en 1902 et aujourd’hui désaffecté. Indépendamment, l’hôpital militaire Sédillot, lui, a fait place au Conseil départemental après avoir été opérationnel de 1910 à 1990. Quant au site de Maréville, occupé dès le treizième siècle par les lépreux et les pestiférés, il accueille des bâtiments édifiés pour isoler les malades depuis le dix-septième siècle. En 1714, Léopold veut y créer une « renfermerie » pour débauchés, sur demande de leurs familles ou sur lettre de cachet. Les Frères des écoles chrétiennes prennent possession de la maison de correction en 1749, y établissent un noviciat en 1751 pour quarante ans, auquel on adjoint un pensionnat libre et une pension de force pour personnes placées sur lettre de cachet. Le site se développe, notamment via la construction d’une chapelle consacrée en 1785. Un incendie ravage les lieux en 1794. En 1805, l’établissement est consacré à la prise en charge des aliénés. En 1949, il prend pour nom « centre psychothérapique de Nancy ».

Intimement lié au développement de l’hôpital, l’enseignement médical à Nancy subit les rigueurs du temps. Le destin de la ville, choisie en 1872 pour accueillir le transfèrement de l’université de Strasbourg après l’annexion allemande, bascule avec l’installation officielle de la faculté de médecine et de l’école supérieure de pharmacie. Nancy devient seule ville de province à posséder quatre facultés. Les médecins investissent les locaux de l’ancienne école supérieure de garçons, contre le palais académique, à l’angle de la grand place de grève et de la rue de Serre. Un nouvel édifice est ajouté en 1875, tandis que les services cliniques prennent place à l’hôpital Saint-Charles et dans son annexe, l’hôpital Saint-Léon.

Institut anatomique à Nancy © Coll. F. Rémond-Image'Est (FI-0859-0965)

Institut anatomique et amphithéâtre de dissection à Nancy © Coll. F. Rémond - Image'Est (FI-0859-0986) Le Conseil municipal ayant décidé de construire un hôpital neuf dans le quartier Saint-Pierre, il paraît logique d’en rapprocher la faculté de médecine. En 1894 est donc fondé l’institut anatomique, qui bénéficie d’une subvention de cinq cent mille francs accordée à la Ville par le ministère de l’Instruction publique, et partagée avec le récent institut chimique. Les bâtiments des deux instituts sont édifiés par Jasson. Né à Bordeaux, ce dernier succède à Morey au poste d’architecte municipal. Lui sont par ailleurs dus le gymnase du boulevard Charles V, le cercle des étudiants rue Gustave Simon, de nombreux établissements scolaires (dont l’école Charlemagne), le lycée Jeanne d’Arc, l’institut électrochimique, les instituts de mathématiques et de physique, ainsi que la salle et les galeries Poirel.

Au sein de l’institut anatomique, la salle de dissection s’étend sur plus de quatre cents mètres carrés. Le deuxième niveau du corps central est bordé de pilastres se terminant en attique par un caducée ; la corniche porte encore aujourd’hui la mention de la destination première du bâtiment, rapidement relié à l’hôpital par un chemin couvert. En 1896, l’inauguration de l’institut anatomique se double de celle de l’obélisque érigé, en bordure de la place qui porte dorénavant le nom de Carnot, à la mémoire du président assassiné à Lyon, deux ans auparavant. En 1943, le monument a été dépouillé par les Allemands de ses sculptures de Victor Prouvé et de sa partie ornementale due à Eugène Vallin.

Une troisième inauguration mobilise les ministres en 1896 : celle de l’institut sérothérapique – ou fondation Osiris, d’après le pseudonyme de son mécène, Daniel Iffla. Son installation, à l’angle de la rue Lionnois et de la rue de Bitche, résulte des travaux de Macé, formé à la fabrication du sérum antidiphtérique auprès du docteur Roux, à l’institut Pasteur. En 1899, l’institut sérothérapique charge l’université de Nancy de poursuivre la fabrication de sérum, et lui cède ses locaux, dus à Jasson et Humbert. Le Monnier, président de son conseil d’administration, faisant don à l’université de ses biens, meubles et immeubles, une aile supplémentaire de l’institut sérothérapique héberge le tout nouvel institut d’hygiène.

En 1902, libérant ses locaux de la place Carnot, la faculté de médecine, dont le bâtiment est aujourd’hui occupé par certains services de la présidence de l’université de Lorraine, s’installe sur la rue Lionnois, encore récente. Le bâtiment en « U » présente des pilastres d’ordre corinthien pour les baies des premier et deuxième étages, qui portent une corniche à denticules avec, au centre, l’horloge de la faculté, et, de part et d’autre, des caducées sculptés. Trop éloignée place Carnot, la bibliothèque se voit transférée au fond de la cour, dans un bâtiment neuf doté d’un sous-sol, achevé en 1932, puis agrandi en 1937, dû à Jean Bourgon. Avant le récent déménagement des collections vers la bibliothèque universitaire de Santé, sur le plateau de Brabois, la vaste coupole de pavés de verre, conçue pour un éclairage zénithal, a successivement abrité la bibliothèque de la faculté de médecine, puis celles de pharmacie et d’odontologie.

Arnaud FISCHER

Enseignant à l'université de Lorraine

Lire la suiteÉléments de bibliographie

Caroline Bauer, Gilles Marseille, Pierre Maurer, Trois itinéraires pour découvrir le patrimoine architectural de l’université de Lorraine sur le territoire du Grand Nancy, 2014.

Françoise Birck, L'École des Mines de Nancy : 1919-2012, Presses Universitaires de Nancy, 2014.

Françoise Birck, André Grelon, Un siècle de formation des ingénieurs électriciens - Ancrage local et dynamique européenne : l'exemple de Nancy, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 2006.

Jacques Bolle, Solvay : l'homme, la découverte, l'entreprise industrielle. Société générale d'éditions, 1968.

Françoise Boquillon, Catherine Guyon, François Roth, Nancy, 1000 ans d'histoire, Place Stanislas Éditions, 2008.

René Bour, Encyclopédie illustrée de la Lorraine ; Histoire des sciences et des techniques. L’épopée industrielle, Éditions Serpenoise, 1995.

Roselyne Bouvier, Francis Roussel, La Maison Bergeret, Itinéraires du patrimoine n°199, Inventaire général ADAGP, 1999.

Catherine Compain-Gajac, Les campus universitaires : architecture et urbanisme, Presses universitaires de Perpignan, 2014.

Jean-Marie Cuny, Dictionnaire des rues de Nancy, Éditions de Cousance, 2001.

Frédéric Descouturelle, Denise Bloch, Zoom sur la Maison Bergeret. Un autre regard sur le génie créatif des artisans de l’École de Nancy, Association d’idées, 2010.

Frédéric Descouturelle, Association des amis du Musée de l’École de Nancy, La Maison Bergeret : histoire et visite d’une maison exemplaire de l’École de Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991.

Éric Germain, François Lormant, L'université à Nancy et en Lorraine : histoire, mémoire et perspectives, Presses Universitaires de Nancy, 2015.

André Grelon, Françoise Birck, Des ingénieurs pour la Lorraine, Presses Universitaires de Nancy, 2007.

Georges Grignon, Encyclopédie illustrée de la Lorraine ; Histoire des sciences et des techniques - La médecine / Les sciences exactes / Les sciences de la vie, Éditions Serpenoise, 1993 / 1996 / 2000.

Nathalie Junk, Les différentes localisations de l’école et de la faculté de pharmacie de Nancy de 1872 à 1951, Thèse, 2002.

Pierre Labrude, Bernard Legras, Laetitia Mezzarobba, Christophe Richard, La faculté de Médecine et l’école de pharmacie de Nancy dans la Grande Guerre, Éditions Gérard Louis, 2016.

Alain Larcan, Bernard Legras, Les hôpitaux de Nancy ; l'histoire, les bâtiments, l'architecture, les hommes, Gérard Louis éditeur, 2009.

Alain Larcan, Jean Floquet, Pierre Labrude, Bernard Legras, Le patrimoine artistique et historique hospitalo-universitaire de Nancy ; établissements hospitaliers et facultés de soin, Gérard Louis éditeur, 2012.

Monique Léquy, Michel Léquy, Albert Bergeret, l’aventure de la carte postale, Éditions de l’association des amis du Musée de l’École de Nancy, 1999.

François Lormant, 1864-2014 : 150 ans de tradition et de rayonnement de la faculté de droit de Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2015.

Gilles Marseille, Nancy Art Déco : un patrimoine de la communauté urbaine ; itinéraires de découverte, Éditions du Quotidien, 2015.

Samuel Provost, L’institut d’archéologie classique de la faculté des lettres de Nancy (1887-1945), Nancy-Paris 1871-1939 – Des bibliothèques au service de l’enseignement universitaire de l’histoire de l’art et de l’archéologie, Éditions des cendres, 2018.

Maxime Rapaille, Solvay, un géant : des rives de la Sambre aux confins de la terre, Didier Hatier, 1989.

Paul Robaux, Dominique Robaux, Les rues de Nancy, Éditions universitaires Peter Lang, 1984.

Laurent Rollet, Marie-Jeanne Choffel-Mailfert , Aux origines d'un pôle scientifique : faculté des sciences et écoles d'ingénieurs à Nancy du Second Empire aux années 1960, Presses Universitaires de Nancy, 2007.

Laurent Rollet, Étienne Bolmont, Françoise Birck, Les enseignants de la faculté des sciences de Nancy et de ses instituts : dictionnaire biographique (1854-1918), Presses Universitaires de Nancy, 2017.

Philippe Wernert, L'hôpital Saint-Julien, sept siècles d'histoire, Fascicule de l'exposition, 2018.

Michel Wittmann, Claude André, Olivier Dobrynine, Jean-Louis Etienne, Jean-Claude Husson, Jean-Pierre Pister, Jacques Tessier, Le lycée Henri Poincaré, Nancy, Éditions Gerard Klopp, 1998.

Le Pays lorrain, 1933, 1934, 2003, 2008, 2014.

Université de Nancy : Inauguration du monument Bichat, 1909.

Exposition universelle de 1900, Livret de l'université de Nancy, 1900.