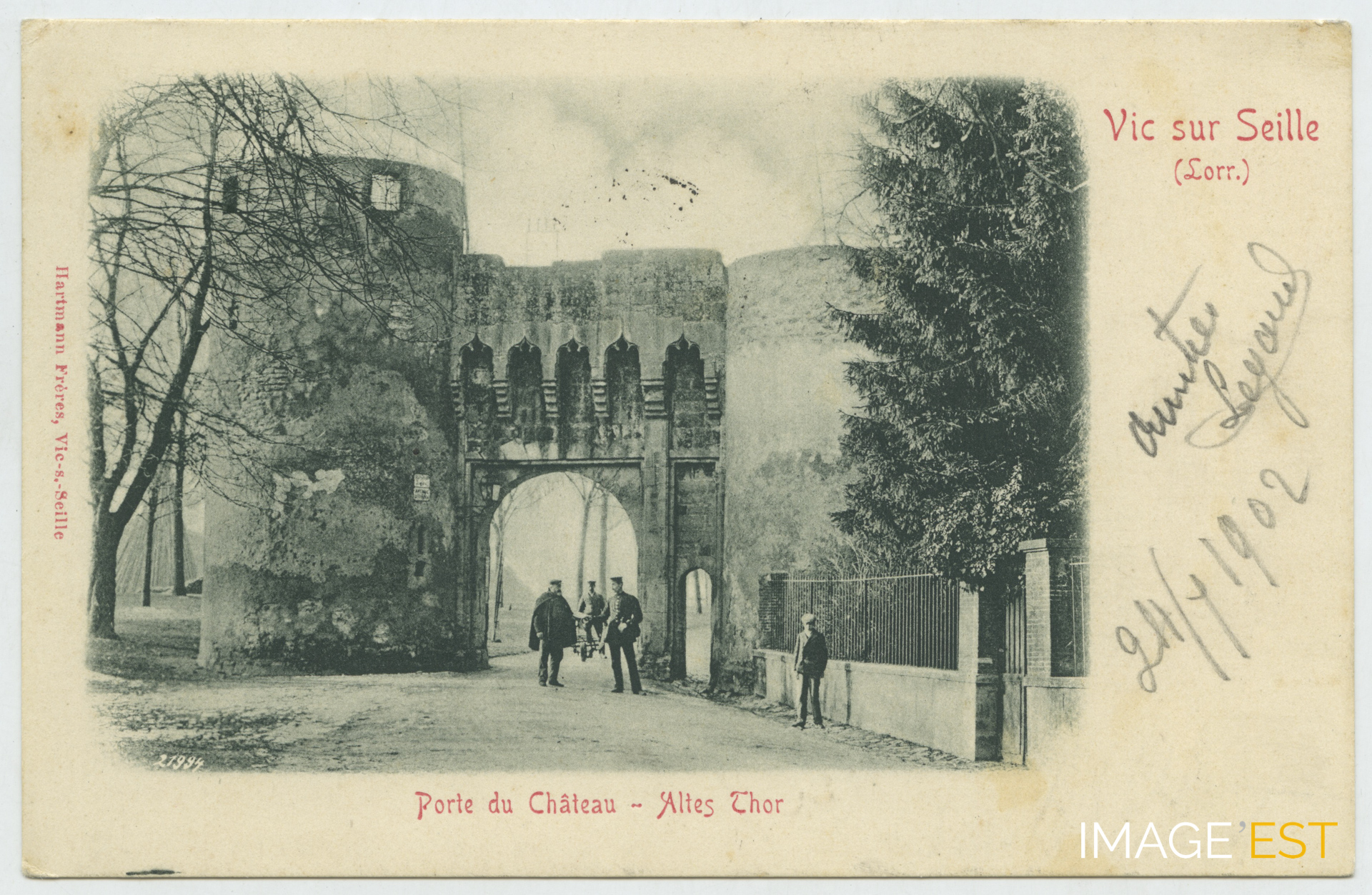

Porte du château (Vic-sur-Seille)

- Année

- 1902 environ

- Lieu(x)

- Vic-sur-Seille (57)

- Déposant

- Pierre VALLET

- N° de photo

- FI-0928-0139

- Coloration

- Noir & Blanc

- Support original

- Impression Photomécanique

Porte du château de Vic-sur-Seille (Moselle). Déjà exploité 2500 ans avant notre ère, le site de Vic est juché sur une partie des remblais formés par les éléments de terre cuite provenant du briquetage, qui a généré 3 millions de mètres cubes de poteries brisées sur 120 hectares surélevant les sols de 2 à 8 mètres par endroit. Le vigum des Romains devient propriété des souverains mérovingiens qui privilégient l'évaporation de la saumure par des poêles chauffées au bois. En 682, le duc Theotchar accorde une concession à Chroduin, supérieur de l'abbaye de Wissembourg. Dès lors et jusqu'en 1220, 75 abbayes vont installer puits et poêles dans le Saulnois. En 1208, l'évêque Bertram fait édifier ce puissant château pour protéger sa production de Vic de l'avidité du duc de Lorraine et du comte de Bar. À partir de 1326, les ducs de Lorraine commencent à s'emparer des salines épiscopales et imposent la gabelle en 1402. Pour Vic, c'est la fin de l'âge d'or. Résurrection le 14 mai 1819. Des sondages menés par Pierre Vignon, révèlent la présence d'un très fort banc de sel dont la concession est accordée à l'entrepreneur Thonnelier. Ce sel, presque pur, va attiser les convoitises et les Pairs de France en confient l'exploitation à la Compagnie des Mines de l'Est. Des mineurs venus d'Anzin et de Saint-Étienne extraient des milliers de tonnes de sel gemme mais précipitent l'infiltration d'eau qui sonne le glas de l'exploitation du sel à Vic en 1826. En 1841, le général espagnol, François Narvaez, comte de Yumuri, refait vivre quelques poêles. En 1851, seulement dix sauniers y travaillent encore. Le site refait l'actualité en 1974 lorsqu'un agriculteur sentant les roues s'enfoncer alors qu'il laboure son champ saute de son tracteur qui fait une chute de 165 mètres pour s'arrêter sur le fond d'une ancienne galerie de mine. (Source : collection Pierre Vallet)

Commentaire(s)