- Etape G

Le parc de la Boverie

LE BASSIN SIDÉRURGIQUE LIÉGEOIS

- Le parc de la Boverie, espace vert très apprécié des Liégeois, se trouve entre la Meuse et le canal de la Dérivation, dont l’entrée se situe à la pointe sud, au confluent de l’Ourthe, et est marquée par un jet d’eau ainsi que par les arcs en acier réalisés en 2004 par le célèbre sculpteur Bernar Venet.

- Vue du parc de la Boverie, 2020 © Province de Liège - Musée de la Vie wallonne (Dominique Crosset).

- Parc de la Boverie

- 4020 Liège ( BE )

- Belgium

- Lon. 5.576686899999999

- Lat. 50.6285652

Dès le 18e siècle, la Boverie est un lieu de détente champêtre très fréquenté, comportant des prés, des îles, des guinguettes et même des résidences secondaires. Les Liégeois aisés aiment s’y rendre pour s’adonner à toutes sortes de jeux en plein air, insouciants des durs labeurs effectués le long des proches diverticules de l’Ourthe qui existaient alors, avec leurs nombreux moulins, des houillères ainsi que des fabriques diverses, qui s’installeront dans le quartier du Longdoz quelques décennies plus tard.

De 1853 à 1863, le site est rendu inaccessible en raison des travaux de la Dérivation, qui s’inscrivent dans un vaste plan d’aménagement de la Meuse visant à lutter contre les inondations, à éliminer les multiples bras que le manque de débit rendait malsains et à améliorer les conditions de navigation. Le Conseil communal décide d’y recréer un parc de plusieurs hectares dédié au délassement des habitants, dont la réalisation est confiée à Julien-Étienne Rémont, suite à un concours ouvert en 1857. En 1863, la Société d’Horticulture et d’Acclimatation obtient l’autorisation d’aménager un jardin d’acclimatation dans la partie nord, agrémenté d’un parc zoologique et de diverses attractions. Exploité à partir de 1865, Il subsistera jusqu’en 1912. Un vélodrome est inauguré en 1892 dans la partie sud, à l’emplacement de l’actuelle roseraie. La course Liège-Bastogne-Liège, doyenne des classiques cyclistes, y est née cette année-là. En outre, à leurs origines, les deux clubs de football liégeois y organisaient leurs matches sur la pelouse centrale : le Football Club Liégeois de 1892 à 1893, puis son concurrent le Standard de Liège, de 1900 à 1904. Cette vocation sportive s’arrête alors, l’infrastructure étant démolie pour faire place au Palais des Beaux-Arts et aux pavillons de l’Exposition universelle de 1905, un événement majeur dans l’histoire de la Ville de Liège.

Plan général de l’Exposition universelle de Liège, 1905 © Province de Liège - Musée de la Vie wallonne. Inspirée du succès des Expositions universelles d’Anvers (1894) et de Bruxelles (1897), Liège voulait aussi accueillir l’événement, qui ferait d’elle une vitrine industrielle et technologique, à cette époque où la Belgique est la deuxième puissance économique mondiale. Inaugurée le 27 avril 1905, l’Exposition universelle de Liège accueille trente-neuf nations, réparties dans divers palais, halls ou pavillons construits temporairement pour l’occasion dans trois quartiers de la ville : Vennes-Boverie, Fragnée et Cointe. Jusqu’en novembre de la même année, sept millions de visiteurs se pressent dans la ville, devenue pour quelques mois capitale du monde moderne. En plus des 16.000 exposants, l’exposition a compté 65 congrès scientifiques, une multitude de fêtes, banquets et concerts, faisant de cette manifestation un vrai succès populaire et culturel. On y découvre les dernières nouveautés de toutes les grandes sociétés de l’époque tant dans les secteurs traditionnels (charbonnages, métallurgie, mécanique, génie civil, transports…) que dans les domaines émergents comme l’électricité, ou les industries chimiques.

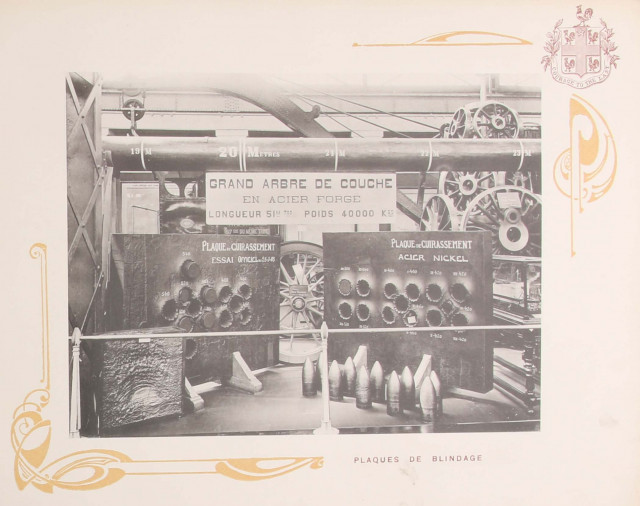

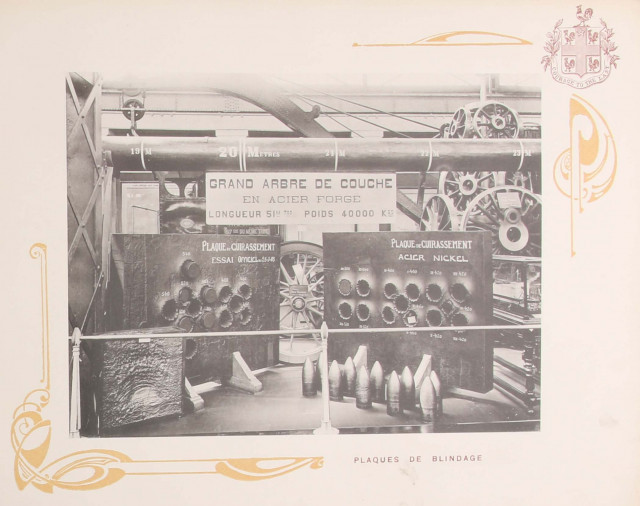

Stand de Cockerill pour l’Exposition universelle de Liège, 1905 © MMIL. Afin d’accueillir cette exposition d’envergure, beaucoup d’aménagements sont réalisés sur les différents lieux mais ils étaient provisoires et rares sont les traces architecturales parvenues jusqu’à nous. Les plus visibles sont le pont de Fragnée, le pont de Fétinne, le pont Mativa et le Musée de la Boverie.

Vue du pont de Fragnée, 2020 © Province de Liège - Musée de la Vie wallonne (Dominique Crosset). Édifié entre 1901 et 1904, le pont de Fragnée relie les deux rives de la Meuse. Sa structure métallique, véritable ouvrage d’art, a été construite dans les ateliers Cockerill. Elle témoigne du savoir-faire liégeois en matière de construction métallique. Du point de vue esthétique, le pont s’inspire du pont Alexandre III de Paris avec des décors et une architecture grandioses. Conçu par l’architecte liégeois Paul Demany (1859-1912), le pont arbore des sculptures à la thématique marine réalisées par Victor Rousseau (1865-1954). S’il est resté intact pendant la Première Guerre Mondiale, il n’a malheureusement pas échappé à la seconde invasion allemande. Après la guerre, il est reconstruit en suivant les plans d’origine et c’est ce pont qui est encore visible aujourd’hui.

Reconstruction du Pont de Fragnée, 1948 © Fonds Cockerill, MMIL. Dans la continuité du pont de Fragnée se trouve le pont de Fétinne, construit pour mener les visiteurs vers l’entrée principale de l’Exposition universelle. Il surplombe l’Ourthe alors qu’elle s’apprête à se jeter dans la Meuse. Entre ces deux ponts, on peut admirer un triptyque sculptural réalisé par Thomas Vinçotte (1850-1925), qui a été inauguré le 7 octobre 1905, en hommage à Zénobe Gramme (1826-1901), inventeur de la dynamo. Enfant du pays de Liège, Zénobe Gramme fait dans un premier temps des études de menuiserie mais s’illustre très vite par son esprit inventif lorsqu’il commence à travailler dans des sociétés de construction électrique. C’est en 1869 qu’il réalise la première dynamo à courant continu, qui marque le début de la deuxième Révolution Industrielle. La sculpture de Thomas Vinçotte se compose de trois socles représentant Zénobe Gramme à trois stades de sa vie. Il est d’abord représenté en menuisier pendant sa jeunesse, ensuite comme un chercheur travaillant sur la dynamo. Enfin, la statue la plus imposante est en bronze et le représente en héros de la nation couronné de lauriers après son invention.

Troisième pont réalisé dans le cadre de l’événement de 1905, le pont Mativa, du nom du quai auquel il conduit, est aussi appelé pont Hennebique, en référence à l’ingénieur français François Hennebique (1842-1921), inventeur de son procédé de construction. C’est un des premiers ponts en béton armé d’Europe. Il permettait de relier les deux sites principaux de l’Exposition universelle, les Vennes et la Boverie. Construit en 1905 par une filiale belge de Hennebique, la Société anonyme des Fondations, avec du ciment fourni par la maison liégeoise F. Legrand-Haas, il mesurait 80 mètres de long et franchissait la Dérivation en une seule travée de 55 mètres. Aujourd’hui réservé aux piétons, il a été classé en 2016. Il a conservé les garde-corps et les supports d’éclairage d’origine.

Vue du pont Mativa, 2020 © Province de Liège - Musée de la Vie wallonne (Dominique Crosset). L’actuel musée de la Boverie est le seul bâtiment témoignant de l’Exposition universelle. Faisant office de Palais des Beaux-arts, il était un des pôles majeurs de l’événement. Autour de lui, le parc était dédié aux jardins chinois et japonais. Les architectes, Jean-Laurent Hasse et Charles Soubre, s’inspirent de l’architecture néo-classique française et signent un bâtiment très caractéristique en pierre blanche de Gobertange, avec une rotonde centrale et cinq dômes hémisphériques. À la suite de l’Exposition, sa gestion sera assurée par la Ville de Liège qui conservera sa thématique et y organisera des salons jusque dans les années 1950. En 1951, le Cabinet des Estampes y est installé puis en 1952 le Musée de l’Art wallon. En 1979, il s’enrichit d’une collection d’art moderne, puis le bâtiment bénéficie d’une rénovation partielle lorsqu’il devient le Musée d’Art moderne et d’Art contemporain en 1993.

Affiche de l’Exposition universelle de Liège, 1905 © Province de Liège - Musée de la Vie wallonne. Inauguré en 2016, le musée « La Boverie » que l’on connaît aujourd’hui est le résultat d’une rénovation commencée en 2011 sous la direction de l’architecte français Rudy Ricciotti et de ses collègues liégeois Paul Hautecler et Pascal Dumont. À l’édifice original de 1905, entièrement restauré, ils ont ajouté une halle annexe qui se dresse en promontoire au-dessus de la Dérivation. Grâce à la «Belle liégeoise», nouvelle passerelle sur la Meuse installée en 2016, le musée est idéalement placé sur le nouvel axe urbain qui relie le centre commercial Médiacité à la nouvelle gare des Guillemins, œuvre architecturale de Santiago Calatrava. Avec ses riches collections et ses expositions ambitieuses, le « Palais » de La Boverie a retrouvé la vocation internationale de l’Exposition universelle de 1905.

Sources bibliographiques

BRITTA Marlène, 1905 : La musique à l'Exposition universelle et internationale de Liège, in « La Revue de la Société liégeoise de Musicologie », n°26, Liège, 2007, p. 3-29.

DELLOUE Sylvie, DE HARLEZ Nathalie, FRANKIGNOULLE Pierre, Historique du parc de la Boverie, Etude historique sur sept parcs liégeois réalisée par l’asbl Homme et Ville pour l’échevinat de l’Urbanisme de la Ville de Liège, Liège, 2006.

RENARDY Christine, Liège et l’exposition universelle de 1905, Bruxelles, Renaissance du Livre, 2005.