- Etape Q

Le camp de Natzweiler-Struthof (67)

LIEUX ET EVENEMENTS TOURISTIQUES DU GRAND-EST

- En 1829, une auberge ouvre sur la crête du mont Louise, à 800 mètres d'altitude, le Struthof. Cette auberge, aménagée en hôtel-restaurant en 1906, permet aux touristes venus faire de la randonnée l’été ou du ski l’hiver de se loger et de se restaurer. Le lieu est idéal, il se situe le long de la vallée de la Bruche, à 8 kilomètres de la gare de Rothau et 2.5 kilomètres du village de Natzwiller en contrebas. Cependant, le 10 mai 1940 débute l'invasion de la France par l’Allemagne d’Adolf Hitler, chancelier depuis 1933. La France de Pétain capitule le 22 juin et l’Alsace/Moselle passent de nouveau à l’Allemagne. S'ensuit une campagne de germanisation et de nazification profonde de ces populations avec traque systématique des récalcitrants. Or, cette même année, l’ingénieur SS Karl Blumberg découvre sur le site du Struthof une carrière de granit rose. Himmler ordonne ainsi l’ouverture d’un camp de travail au plus vite afin d’en assurer l'exploitation par la DEST (Deutsche Erd- und Steinwerke), compagnie minière qu’il dirige lui-même depuis 1929. Ces ressources sont destinées aux besoins du projet architectural pharaonique d’Albert Speer à Berlin, la Welthauptstadt Germania.

- Portail d'entrée du KL Natzweiler, plus communément appelé le "Struthof". Ce portail n'est pas d'origine. En arrière plan est visible le monument du Mémorial national de la déportation - 2009. © IMAGE'EST.

- Struthof

- 67130 ( )

- France

- Lon. 7.2477557

- Lat. 48.4531232

Les débuts du camp

Au printemps 1941, 400 prisonniers sont déportés sur le site pour aménager les routes et débuter les travaux du camp. Ils sont logés à l’hôtel du Struthof, dont le nom restera associé au Konzentrationslager (KL) Natzweiler. Josef Kramer, réputé pour son sadisme, rejoint le commandement du camp en 1942, qu’il conserve jusqu’à l’évacuation de 1944. En février 1943, face à la facturation des crémations exigées par la ville de Strasbourg pour les morts envoyés par le camp, un four crématoire est aménagé en interne. En retour, le camp instaure une facturation systématique pour les demandes d’exécutions formulées par les autorités strasbourgeoises. A l’été 1943, le camp reçoit les premiers Nacht und Nebel, ennemis politiques du Reich à éliminer par le travail. Ces derniers débutent les travaux de la Kartoffelkeller, cave bétonnée aux desseins gardés secrets. L’aménagement de la chambre à gaz débute en août, dans l’ancienne salle des fêtes de Natzwiller, 1.5 kilomètres en contrebas. Celle-ci est destinée aux expériences scientifiques des médecins nazis rattachés à la Reichsuniversität de Strasbourg. Kramer lui-même prend en charge le gazage de 86 juifs destinés à fournir une collection de squelettes dits "judéo-bolchéviques” au professeur August Hirt, anatomiste de renom international avant la guerre. En octobre 1943, l’ensemble du camp, des 17 baraquements au four crématoire en passant par la villa du commandant et les clôtures électrifiées sont terminés, le camp est opérationnel.

Clôtures barbelés de 3 mètre de hauteur, à l'époque électrifiées - 2009. © IMAGE'EST.

Mirador, versant Est du camp - 2009. © IMAGE'EST.

Baraquement du four crématoire au Nord du camp - 2009. © IMAGE'EST.

Le four crématoire, étudié pour chauffer l'eau du camp dont le ballon est visible en haut à droite - 2009. © IMAGE'EST.

Le fonctionnement du camp

La surveillance des déportés est assurée par 150 gardes SS, sous les ordres de 80 officiers constituant la direction, ou kommandantur. Stratégiquement, les SS s’entourent de kapos, déportés sélectionnés pour encadrer les autres, ce qui permet de semer le trouble et la division parmi eux. Au KL Natzweiler, 60% des déportés sont des prisonniers politiques, majoritairement des Polonais, Soviétiques, Hongrois, Allemands et Français (Alsaciens et Mosellans irréductibles au Reich). Les déportés pour raisons ethniques et/ou religieuses représentent 11% des effectifs et sont surtout éparpillés dans les 70 camps annexes.

Au KL Natzweiler, les déportés arrivent le plus souvent depuis la gare de Rothau. Ils montent dans des camions sous les injures des SS avant d'être acheminés vers le camp. A l’arrivée, ils déclinent leurs identités à d’autres détenus avant de rejoindre les douches du block crématoire, dont l’eau est chauffée par le four. Ils reçoivent alors une “tenue” de déporté ainsi qu’un numéro et, pour la plupart, le triangle rouge symbolique des prisonniers politiques qu'ils doivent broder eux même. Les déportés sont désormais appelés Stück par les SS, voués au travail acharné.

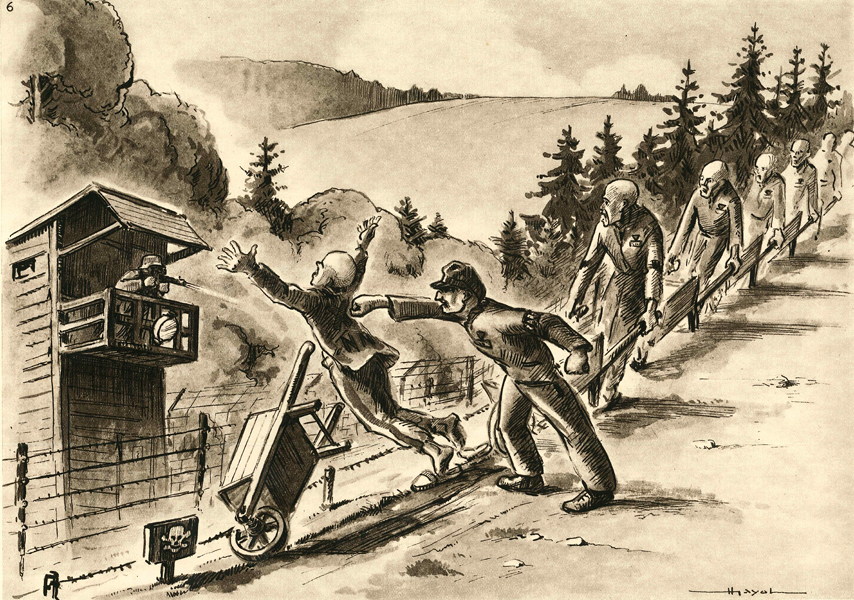

Tous les matins, réveil à 4h15, pour permettre aux interminables appels de ne pas empiéter sur le temps de travail. Ensuite, la journée est rythmée par le labeur sous les coups des SS. Certains déportés exploitent la carrière, située à 800 mètres du camp. D’autres s’occupent des routes et de l’acheminement des graviers. Les Nacht und Nebel, en plus de la kartoffelkeller, sont cantonnés au transit de gravier le long du tristement célèbre “Ravin de la mort”, situé au versant Est du camp. Toute sortie de ce sentier est considéré comme une tentative d'évasion, et implique la mise à mort immédiate perpétuée par les sentinelles aux miradors. Ainsi, les SS s'amusent fréquemment à bousculer les déportés hors du sentier, sans raisons.

Le "Ravin de la mort", illustré par Henri Gayot, ancien déporté Nacht und Nabel au Struthof. Source : lesresistance.fr

Le "Ravin de la mort" de nos jours - 2009. © IMAGE'EST

Les rations sont maigres, une “soupe” d’eau jaunâtre avec une tranche de pain fait souvent l’affaire. Cela cause une dégradation physique très rapide, sous 2 à 3 semaines. En cas de tentative d’évasion ou de faute, les moyens de répression ne manquent pas. La pendaison, toujours exécutée en présence de tout le monde sur la place d’appel sud (la plus haute), est effectuée pour l’exemple. La bastonnade, chevalet sur lequel le déporté est attaché et matraqué, sert également de punition. A cela s'ajoutent les emprisonnements collectifs, ou les déportés sont entassés jusqu'à 20 personnes dans une petite cellule. Ainsi que l'emprisonnement individuel, où le déporté est enfermé dans un réduit destiné, à l’origine, au chauffage des cellules.

Les conditions de vie sont donc épouvantables, sentiment renforcé par la météo du mont Louise, pouvant passer de 40°C l’été, à -20°C l’hiver sous 1.5 mètres de neige. A cela s’ajoute la peur des médecins nazis. En plus d’August Hirt, le virologiste Eugen Haagen et le professeur Otto Bickenbach mènent des expériences respectivement sur le typhus et sur le gaz moutarde.

Chevalet de bastonnade - 2009. © IMAGE'EST

Potence, sur la place d'appel sud - 2009. © IMAGE'EST

Une des cellules où sont entassés les déportés par les SS - 2009. © IMAGE'EST

Mais, dès juin 1944, l’activité du camp s'accélère en raison de l’invasion de la Pologne par les soviétiques à l’Est et par les débarquements successifs des Américains en Normandie et en Provence. Le camp est finalement évacué du 2 au 5 septembre 1944. Les déportés rejoignent principalement les camps de Dachau et d’Allach, en Allemagne. Josef Kramer rejoint la direction d’Auschwitz-Birkenau II. L’armée américaine découvre le KL Natzweiler désert, le 23 novembre 1944, qui devient rapidement une prison française à destination des collaborateurs et des prisonniers de guerre. De 1941 à 1945, plus de 20 000 victimes sont à dénombrées sur les 52 000 déportés au KL Natzweiler et ses annexes, en faisant un camp particulièrement meurtrier.

Evolution du camp et mise en tourisme

Finalement, le camp est acquis par le Ministère des Anciens Combattants en 1949, avant d’être érigé monument historique en 1951. Il accueille, en 1957, le tournage de quelques scènes du film à succès “Le bal des maudits”, avec Marlon Brando. Cet événement est peut être à l’origine de la monumentalisation du portail d’entrée d'origine. Le Mémorial national de la déportation et la nécropole nationale des héros et martyrs de la déportation sont inaugurés en 1960 par le général de Gaulle. Le site est alors mis en tourisme, et un premier musée est inauguré en 1965, dans un des baraquement conservé. En 1976, un incendie criminel est perpétré dans ce baraquement par un groupe indépendantiste alsacien, aux revendications floues. Cet événement rappel les problématiques soulevées par la mémoire du nazisme après guerre. Plus récemment, le Centre européen du résistant déporté est inauguré en 2005 par Jacques Chirac, alors que la plupart des bâtiments du camp sont inscrits au titre de monuments historiques en 2011, faisant du Struthof un haut lieu de mémoire nationale. Aujourd’hui, il accueille de nombreux visiteurs, nationaux et internationaux, notamment scolaires. En effet, sur l’année 2019, 100 000 élèves visitent le KL Natzweiler. Beaucoup de photographies et de films amateurs du site sont produits, et ce depuis l'ouverture du camp au public au début des années 1950.

Centre européen du résistant déporté - 2009. © IMAGE'EST

Le Mémorial national de la déportation visible depuis le versant Nord du camp - 2009. © IMAGE'EST

Site officiel du camp, cliquez ici.

Pour en savoir plus :

Le plan du "Struthof", cliquez ici.

Témoignage de Jean Villeret, ancien résistant déporté, Nacht und Nebel au KL Natzwiller, cliquez ici.

La visite virtuelle du camp, cliquez ici.

Documentaire sur la chambre à gaz, cliquez ici

Film

1951 - Anonyme (9.5mm) : quelques plans du camp. Les baraquements n'ont pas encore été démolis telles qu'en témoignent les images actuelles (2009). En effet, seuls les principaux baraquements ont été conservés aujourd'hui pour valeur mémorielle (baraquements nord, en contre-bas) et pour l'implantation du musée (baraquements sud, en hauteur).

SOURCES

"Ancien camp concentrationnaire de Natzweiler-Struthof, actuellement musée des Déportés", Ministère de la Culture,

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00084818"Ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof", ONACVG,

https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/ancien-camp-de-concentration-natzweiler-struthof"L'histoire du camp de concentration", Struthof.fr,

https://www.struthof.fr/le-site/le-kl-natzweiler"Témoignages écrits et vidéos", Struthof.fr,

https://www.struthof.fr/temoignages