- Etape U

Concession, forage et chevalements de Lenoncourt

LA ROUTE DU SEL EN LORRAINE

- par Anne-Marie Zwiller et Michel Dequéant

- 54110 Lenoncourt ( 54 )

- France

- Lon. 6.303514

- Lat. 48.672121

Historique

L’exploitation du sel est une activité vieille de 2500 ans en Lorraine. L’extraction du sel à partir de l’eau de sources salées est une opération très simple : il suffit d’évaporer l’eau salée pour obtenir un dépôt de sel. En Lorraine, le climat ne permet pas l’évaporation naturelle. Aussi, dès l’Antiquité, cette saumure était versée dans des petits godets ou moules à sel. Ces godets étaient ensuite posés sur des grilles de terre cuite appelées « briquetage » ; sous ces grilles était préalablement déposé le bois de chauffage.

Quelques dates :

1855 : création du Comptoir de l’Industrie de sel par Ernest Daguin. La société Daguin disposait de cinq groupes de sondages dans les vallées de la Meurthe et de la Roanne.

1881 : Création de la Société des produits chimiques de l’Est par Benjamin Maguin sur le site de la Madeleine – soudière de la Madeleine

1891 : création de la soudière de Varangéville par la Société des Produits Chimiques de la Meurthe.

1952 : fermeture de la soudière de Varangéville et concentration des fabrications à la Madeleine.

1969 : les Soudières Réunies sont absorbées par Saint-Gobain et Péchiney

1996 : la Soudière prend le nom de Novacarb

1961- 1991 : développement de l’exploitation de la concession saline de la Madeleine et le démarrage de l’actuelle concession de Lenoncourt.

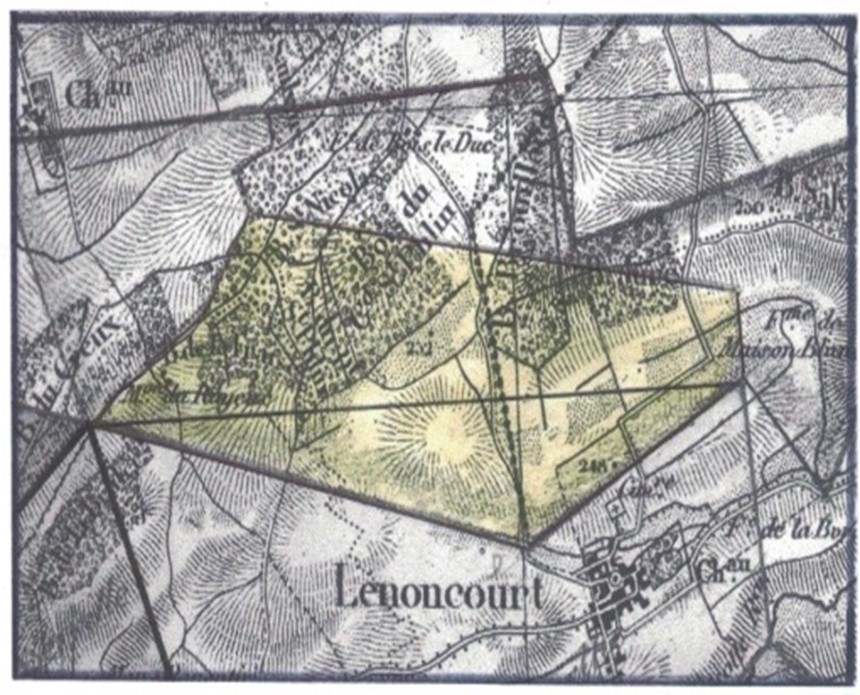

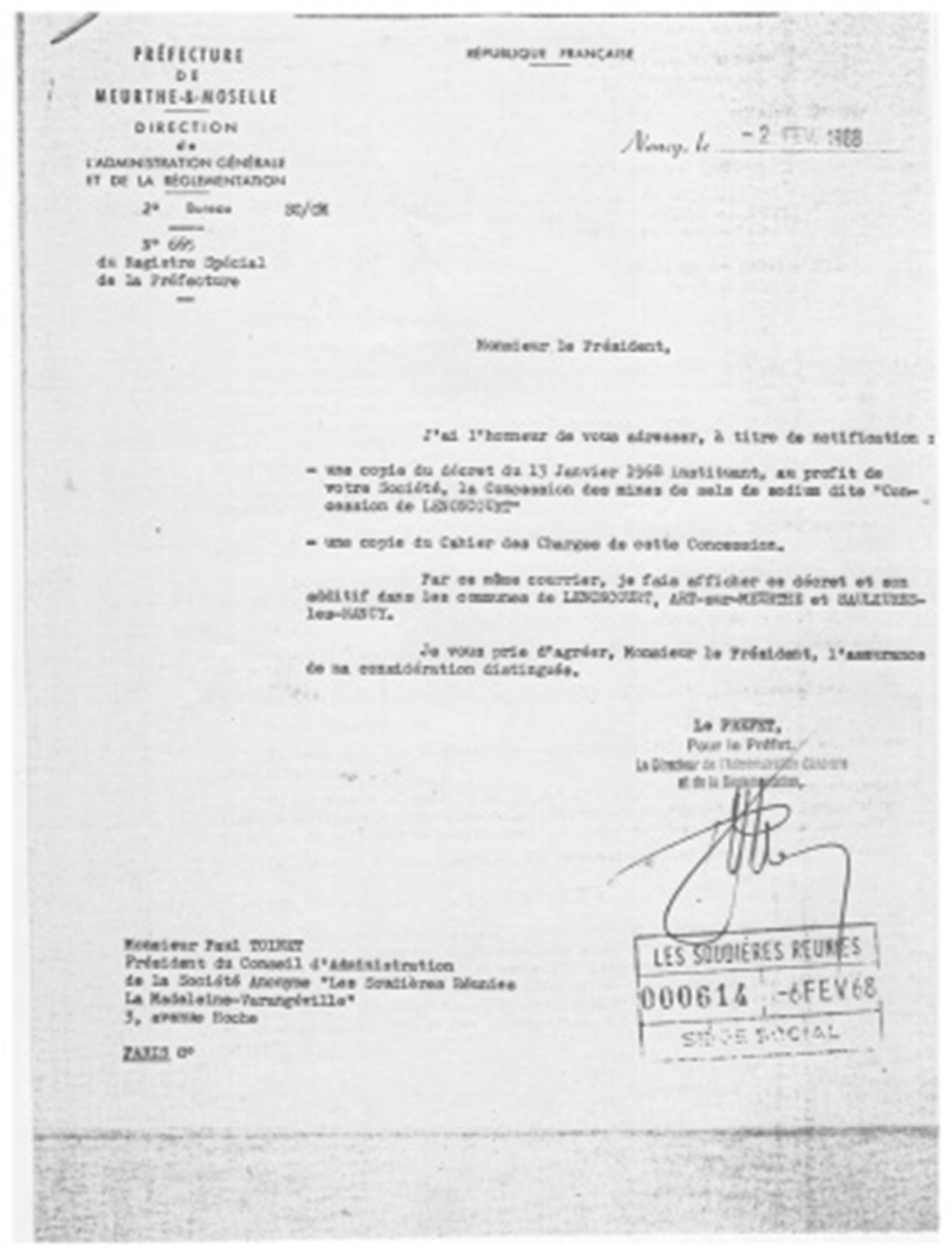

D’après le récit de la revue « Les Becs Salés » : en 1855 une concession de 769 ha est accordée à la Société Daguin et Cie pour l’exploitation de sondages à Varangéville, Lenoncourt, Haraucourt. Une concession de mine de sel gemme et de sources salées de 1130 ha est autorisée par la Société Lequin et Cie en 1858 sur les territoires d’Art-sur-Meurthe, Lenoncourt et Varangéville. Elle sera revendue en 1872 à la Manufacture des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain-Chauny et Cirey avec augmentation de concession par la source salée de Drouville. Cette concession a, en 1968 été amodiée le 13 janvier à la Société Salinière de l’Est (actuelle C.S.M.E). Elle a été délibérément supprimée des accords de fusion des deux soudières.

Les chevalements des forages sont abrités par des structures pyramidales charpentées ou dans des bâtiments en aggloméré de crassier, coiffés d’une toiture à deux versants servant à l'installation des forages et à l'exploitation par pompage de la saumure, dans la vallée de la Roanne, sur la commune de Lenoncourt (Meurthe-et-Moselle). Dans cette vallée, se trouvaient en 1958, une trentaine d'installations dont quatre grands chevalements. Ces sondages salins constituent un vestige exceptionnel d’un mode d’exploitation qui a connu sa pleine extension des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale. Les sondages ont été obturés en 1967.

Chevalements de puits de sel servant à l'installation des forages et à l'exploitation par pompage de la saumure, dans la vallée de la Roanne, sur la commune de Lenoncourt (Meurthe-et- Moselle). Dans cette vallée, se trouvaient en 1958, une trentaine d'installations dont quatre grands chevalements. (Photos. R. Canta – Coll. Image’Est FI-0118-0873, FI-0118-0835, FI-0118-0907).

Intérieur d'un petit chevalement de puits de sel avec son support de matériel de forage et la pompe nécessaire à l'extraction de la saumure sur le territoire de Lenoncourt (Ph. R. Canta – Coll. Image Est FI-0118-0876)

Intérieur d'un petit chevalement de puits de sel avec la tête de forage pour l'extraction de la saumure sur le territoire de Lenoncourt (Ph. R. Canta – Coll. Image Est FI-0118-0877)

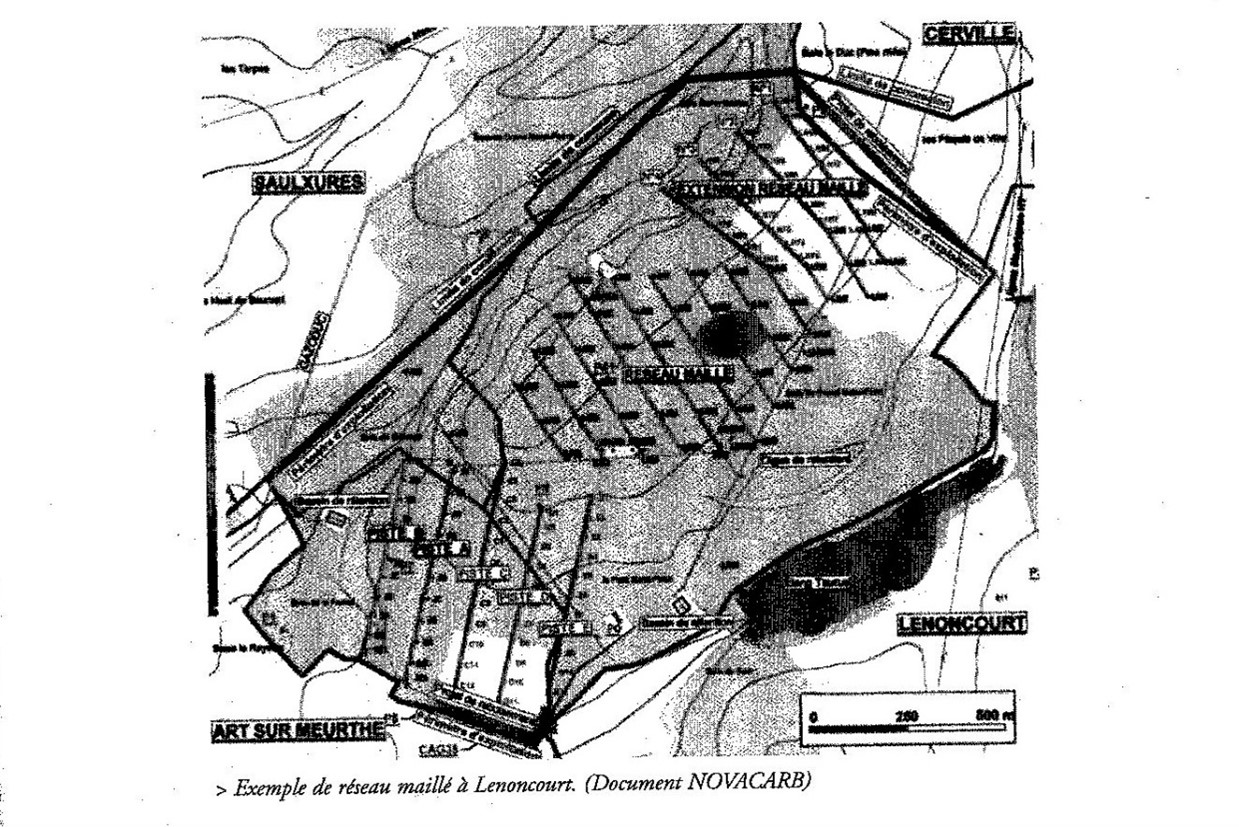

Le sel, matière première nécessaire à la fabrication de carbonate et de bicarbonate de sodium, est exploité par dissolution sur la concession saline dite « de Lenoncourt » située sur les communes d’Art-sur-Meurthe, de Cerville, de Lenoncourt et de Saulxures-lès-Nancy. Le transport de la saumure est assuré par un saumoduc reliant la concession à l’usine.

Les réserves actuelles de l’exploitation de sel de la Madeleine seront épuisées en 1990. Dès la fin des années 60, des études sont menées pour rechercher un nouveau site d’exploitation de gisements de sel. Cette zone sera trouvée sur les communes d’Art-sur-Meurthe et Lenoncourt. Les premiers forages de reconnaissance seront réalisés en 1967.

En 1981, une concession est accordée (Compagnie Industrielle et Minière, filiale de Rhône-Poulenc). En 1986, le projet est accepté par les pouvoirs publics et les travaux définitifs pourront démarrer. En deux ans, 52 forages seront réalisés. La Madeleine demeurera une exploitation de secours compte tenu de l’éloignement de Lenoncourt (10 km). Du point de vue de l’environnement, sauvegarde des terrains agricoles de la vision panoramique du paysage, substitution de l’actuel espace forestier, d’un étang avec possibilité de loisir et un nouveau milieu biologique (étang de la Taurue).

Démarrée en 1989, l’exploitation intensive appelée « réseau maillé » (70 puits) a entraîné la formation de cavité de grandes dimensions dépassant le sommet du gisement de sel, pour celles situées au centre du champ de puits. Le 15 février 2006 à 17 h 35, juste avant la nuit, les terrains s’effondrent sur 2 ha au niveau des puits LN34-35-39 avec un épanchement très limité de saumure, pratiquement à l’emplacement représenté sur la figure de l’étude d’impact de 1984.

Des nouvelles pistes prendront le relais du réseau maillé actuel datant de 1989 avec nouveaux forages. Novacarb s’engage à compenser par la plantation d’une quarantaine d’hectares de forêt sur l’ancienne exploitation de la Rappe appartenant à Rhodia, poursuite de l’exploitation de Lenoncourt de 2001 à 2012. L’autorisation d’exploitation arrivera à échéance à la fin 2019. La fin de l’exploitation des pistes stables du Panneau Ouest et les futures pistes du Panneau Est permettront de fournir du sel pour les 30 années à venir ; Des demandes d’autorisation connexes ont été nécessaires , ce projet de poursuite d’exploitation saline, l’une concerne le défrichement de nouvelles pistes d’environ 11 ha afin de développer de nouvelles pistes du Panneau Est et la seconde concerne l’obtention d’une autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de stériles miniers produits par l’atelier d’eau salée actuellement réinjectés dans les anciennes cavités du champ salin de la Madeleine maintenant comblées d’où la nécessité d’une nouvelle canalisation vers la concession de Lenoncourt afin de réinjecter les stériles miniers dans les cavités de pistes stables dont l’exploitation est achevée.

Cette étape fait partie d’un itinéraire remarquable qui vous fera connaître un paysage qui l’est tout autant dans un site à la fois naturel et au riche passé industriel. Le paysage a bien changé depuis le début du XXe siècle où le vallon de la Roanne n’était qu’une succession de chevalements ; ces constructions caractéristiques de l’industrie minière constituent les témoins des premiers temps de l’exploitation du sel par la méthode des sondages. Aujourd’hui, il n’en reste que deux : l’un à Varangéville, l’autre à Lenoncourt (inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1986).

Lexique

Briquetage : les moules d’argile cuite évaporant la saumure sont cassés lors du démoulage et forment des tessons appelés briquetages.

Chevalements : structures pyramidales charpentées ou dans des bâtiments en aggloméré de crassier, coiffés d’une toiture à deux versants, que l'on établit sur l'orifice d'un puits de sel servant à l'installation des forages et à l'exploitation par pompage de la saumure

Concession : autorisation donnée par l’Etat à une personne physique ou morale –dénommée concessionnaire – d’exploiter une substance minérale dans un périmètre fixé, moyennant l’observation de conditions particulières fixées par un cahier des charges. Pour les concessions de sel gemme, le cahier des charges est calqué sur l’exploitation minière classique.

Forage : trou percé dans le sol (cf sondage).

Panneau : terme minier désignant une surface de dimension variable découpée dans une couche de minerai sédimentaire.

Saumoduc : canalisation pour le transport de saumure (eau salée)Sel : (chlorure de sodium)

Sondage : nom général d’un trou percé dans le sol à l’aide d’un outil adapté à la dureté des terrains rencontrés. Le sondage prend des appellations diverses : forage dans le cas de recherche d’eau, sondage lorsqu’il est foré avec destruction complète des terrains, sondage carotté avec prélèvement de carottes.

Bibliographie

- Laneuveville et La Madeleine : terres de sel, concessions et salines / Michel Dequéant. - [Laneuveville-devant-Nancy] : société d’histoire de Laneuveille et de la Madeleine, 2008 (57- Sarreguemines) : Pierron). - 102 p. ; 30 cm.

- La Mémoire du sel au pays du Sânon / Pierre Marchal, René Oger, Colette Plaid,… [at al.]. - Bouxières-aux-Chênes : Les foyers ruraux « Au pays du Sânon », 1999. – 238 p. : ill. en noir et blanc ; 30 cm

- La Soudure de la Madeleine, 150 ans d’histoire, 1855-2005, Novacarb, 2005.

- Le Petit soudier (journal d’établissement de l’usine de Nancy - La Madeleine) : n°2, juillet 1989 ; n°25, décembre 2000 ; n°29, avril 2003, n°32, juin-juillet 2006 ; n°39, décembre2009-janvier 2010 ; n°52, juillet 2019.

- https://monumentum.fr/sondages-salins-vallee-roanne-pa00106428.html

- http://saline-varan.blogspot.com/2010/05/patrimoine-salin-lorrain.html

- https://www.explore.fr

- https://www.histoire-et-art.com

- http://www.cc-gc.fr/wp-content/uploads/2015/06/09-10-Circuit-Lenoncourt-BD1.pdf

- Photographies de René Canta - Coll. Image’Est (Pôle Patrimoine 9, rue Michel Ney 54000 Nancy)